走进研究会

图文推荐

登高怀远 多少英雄涕

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2018-05-29 阅读数:

登高怀远 多少英雄涕

——陈亮《念奴娇•登多景楼》赏析

丁德华

危楼还望,叹此意、今古几人曾会?鬼设神施,浑认作、天限南疆北界。一水横陈,连岗三面,做出争雄势。六朝何事,只成门户私计?

因笑王谢诸人,登高怀远,也学英雄涕。凭却长江,管不到、河洛腥膻无际。正好长驱,不须反顾,寻取中流誓。小儿破贼,势成宁问强对!

登上多景楼.环望四周,这长江就像鬼设神造的一般,能攻能守,简直是向北伐金的天然凭借。然而,长江的这个意义,古今有几个人能领会呢?他们只是把长江认作天然形成的南北分界线。你看,一条大江横卧面前,东、南、西三面都有山峦环绕,形成了争雄中原的有利地形。唉!六代王朝,你们凭借着这样的优势干什么去了呢?偏安一隅,苟日偷安,各谋私利,忘记了南北统一的大业。

我笑啊,那时的王石和谢安之辈,还敢跑到这儿,登高望远,故作姿态,流下了所谓的英雄泪。其实,他们只不过是为保护自己家族和个人利益.而不愿凭借长江灭险,收复中原失地的小人物而已。我们应该学习当年的祖逖.下定决心,长驱直人,收复中原。用不着犹豫不决,瞻前顾后。象这样,年轻人善于用兵,即可拿下,无需老将出马,当年的淝水之战不就是很好的战例吗?抗金的优势在我,那用管敌人是否强悍。

陈亮是南宋著名的爱国词人,他力主北伐.反对议和。他一生所写诗文几乎都与抗金有关。这首词也不例外,他通过对六朝故事的回顾,借占讽今,表达了自己的抗金主张。

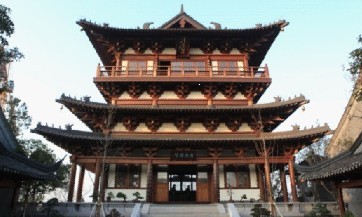

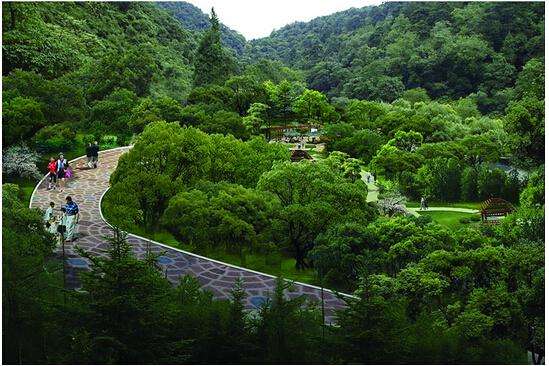

这首词的副题是登多景楼,多景楼位于今江苏镇江市北固山。山的后峰有古甘露寺,相传为刘备招亲的地方。多景楼就在寺的后面,北临长江,视野阔远,是观景的最佳处。宋大书法家米芾有《多景楼》诗,称其是“天下江山第一楼”。

这首词的写作背景是孝宗淳熙十五年(1188)春天,陈亮到建康和镇江考察形势,准备向朝廷陈述北伐的策略。词的内容以议论形势、陈述政见为主,正是与此行目的息息相通的。

开头两句,凌空而起。撇开登临感怀之作先写望中景物的俗套,大笔挥洒,直抒胸臆:登楼极目四望,不觉百感交集,可叹自己的这番心意,古往今来,又有几人能够理解呢?因为所感不止一端,先将“此意”虚提,总摄下文。南宋乾道年问镇江知府陈天麟《多景楼记》说:“至天清日明,一目万里,神州赤县,未归舆地,使人慨然有恢复意。”对于以经济之略自负的词人来说,“恢复意”正是这首词所要表达的主题思想,围绕这个主题思想的还有对南北形势及整个抗金局势的看法。以下抒写作者认为“今占几人曾会”的登临意。“今古”一语,暗示了本篇是借古论今。

接下来两句,从江山形势的奇险引出对“天限南疆北界”主的抨击。“鬼设神施”,是形容镇江一带的山川形势极其险要,简直是鬼斧神工,非人力所能致。然而这样险要的江山却不被当作进取的凭藉,而是都看成了天设的南疆北界。当时南宋统治者不思进取,苟且偷安,将长江作为拒守金人南犯的天限,作者所抨击的,正是这种藉天险以求苟安的主张。“浑认作”三字,亦讽亦慨,笔端带有强烈感情。

“一水横陈。连岗三面,做出争雄势。”镇江北面横贯着波涛汹涌的长江,东、西、南三面都连接着起伏的山岗。这样的地理形势,正是进可以攻,退可以守,足以与北方强敌争雄的形胜之地。“做出”一语,表达了词人目击山川形势时兴会淋漓的感受。在词人眼中,山川仿佛有了灵气和生命,活动起来了。

陈亮在《戊申再上孝宗皇帝书》中写道:“京口连岗三面,而大江横陈,江旁极目千里,其势大略如虎之穴,而非若穴之藏虎也。”所谓“虎之出穴”,也正是“做出争雄势”的一种形象化说明。这里对镇江山川形势的描绘,本身便是对“天限南疆北界”这种苟安论调的否定。在作者看来,山川形势足以北向争雄,问题在于统治者缺乏争雄的远大抱负与勇气。因此,下面紧接着就借批判六朝统治者,来揭示现实中当权者苟安论调的思想实质:“六朝何事,只成门户私计?”前一句是愤慨的斥责与质问,后一句则是对统治者划江自守的苟安政策的揭露批判,——原来这一切全不过是为少数私家大族的狭隘利益打算!词锋犀利,人木三分。

下阕“因笑”二字,承上阕结尾对六朝统治者的批判,顺势而下,使上下阕成为浑然一体。前三句用新亭对泣故事,“王谢诸人”概括东晋世家大族的上层人物,说他们空洒英雄之泪,却无克服神州的实际行动。借以讽刺南宋上层统治集团中有些人空有慷慨激昂的言辞,而无北伐的行动。“也学英雄涕”,讽刺尖刻辛辣,鞭辟入里。

“凭却长江,管不到、河洛腥膻无际。”他们依仗着长江天险,自以为可以长保偏安,哪里管得到广大的中原地区,长久为异族势力所盘踞.广大人民呻吟辗转于铁蹄之下呢?这是对统治者“只成门户私计”的进一步批判。“管不到”三字,可谓诛心之笔。到这里,由江山形势引出的对当权者的揭露批判已达极致,承上“争雄”,进一步正面发挥登临意。

“正好长驱,不须反顾,寻取中流誓。”巾流誓,用祖逖统兵北伐,渡江击楫而誓的故事。在词人看来,凭借这样有利的江山形势,正可长驱北伐,无须前怕狼,后怕虎,应该象当年的祖逖那样,中流击水,收复中原。这几句词情由前面的愤郁转向豪放,意气风发,辞采飞扬,充分显示出词人豪迈爽朗的胸襟气度。

歇拍二句,承上“长驱”,进一步抒写必胜的乐观信念。“小儿破贼”见《世说新语-雅量》。淝水之战.谢安之侄谢玄等击败苻坚大军,捷报送达,谢安方与客围棋,看书毕,缄默无语,依旧对局。客问淮上利害,答日:“小儿辈大破贼”。“强对”,强大的对手,即强敌。《三国志•陆逊传》:“刘备天下知名,曹操所惮,今在境界,此强对也。”作者认为,南方并不乏运筹帷幄、决胜千里的统帅,也不乏披坚执锐、冲锋陷阵的猛将,完全应该象往日的谢安一样,对打败北方强敌具有充分信心,一旦有利之形势已成,便当长驱千里,扫清河洛,收复国土,何须顾虑对方的强大呢?作者《上孝宗皇帝第一书》中曾言:“常以江淮之师为虏人侵轶之备,而精择一人之沈鸷有谋、开豁无他者,委以荆襄之任,宽其文法,听其废置.抚摩振厉于三数年之间,则国家之势成矣。”词中之“势成”亦同此意。作者的主张在当时能否实现,可以置而不论,但这几句豪言壮语.是可以“起顽立懦”的。到这里.一开头提出的“今古几人曾会”的“此意”已经尽情发挥,全词也就在破竹之势中收笔。

这是一首写得不同于一般的怀古词,议论精辟,笔力峻峭,字里行间充满豪情,表达了作者鲜明的爱国主义立场。陈亮与其挚友辛弃疾志趣相同,清刘熙载在《艺概》中说:“陈同甫与稼轩为友,其人才相若,词亦相似。”从艺术造诣说,陈不如辛,但就其慷慨豪放的风格而言,两人是相同的。

近人著《毛泽东最后七年风雨路》载,1975年7月,毛泽东眼疾手术后、复能看书,当他读到陈亮这首词时,竟呜咽起来,老泪纵横,英雄气概古今殆同,只是英雄迟暮……

(原载《炎黄文化》2015年第1期)

——陈亮《念奴娇•登多景楼》赏析

丁德华

危楼还望,叹此意、今古几人曾会?鬼设神施,浑认作、天限南疆北界。一水横陈,连岗三面,做出争雄势。六朝何事,只成门户私计?

因笑王谢诸人,登高怀远,也学英雄涕。凭却长江,管不到、河洛腥膻无际。正好长驱,不须反顾,寻取中流誓。小儿破贼,势成宁问强对!

登上多景楼.环望四周,这长江就像鬼设神造的一般,能攻能守,简直是向北伐金的天然凭借。然而,长江的这个意义,古今有几个人能领会呢?他们只是把长江认作天然形成的南北分界线。你看,一条大江横卧面前,东、南、西三面都有山峦环绕,形成了争雄中原的有利地形。唉!六代王朝,你们凭借着这样的优势干什么去了呢?偏安一隅,苟日偷安,各谋私利,忘记了南北统一的大业。

我笑啊,那时的王石和谢安之辈,还敢跑到这儿,登高望远,故作姿态,流下了所谓的英雄泪。其实,他们只不过是为保护自己家族和个人利益.而不愿凭借长江灭险,收复中原失地的小人物而已。我们应该学习当年的祖逖.下定决心,长驱直人,收复中原。用不着犹豫不决,瞻前顾后。象这样,年轻人善于用兵,即可拿下,无需老将出马,当年的淝水之战不就是很好的战例吗?抗金的优势在我,那用管敌人是否强悍。

陈亮是南宋著名的爱国词人,他力主北伐.反对议和。他一生所写诗文几乎都与抗金有关。这首词也不例外,他通过对六朝故事的回顾,借占讽今,表达了自己的抗金主张。

这首词的副题是登多景楼,多景楼位于今江苏镇江市北固山。山的后峰有古甘露寺,相传为刘备招亲的地方。多景楼就在寺的后面,北临长江,视野阔远,是观景的最佳处。宋大书法家米芾有《多景楼》诗,称其是“天下江山第一楼”。

这首词的写作背景是孝宗淳熙十五年(1188)春天,陈亮到建康和镇江考察形势,准备向朝廷陈述北伐的策略。词的内容以议论形势、陈述政见为主,正是与此行目的息息相通的。

开头两句,凌空而起。撇开登临感怀之作先写望中景物的俗套,大笔挥洒,直抒胸臆:登楼极目四望,不觉百感交集,可叹自己的这番心意,古往今来,又有几人能够理解呢?因为所感不止一端,先将“此意”虚提,总摄下文。南宋乾道年问镇江知府陈天麟《多景楼记》说:“至天清日明,一目万里,神州赤县,未归舆地,使人慨然有恢复意。”对于以经济之略自负的词人来说,“恢复意”正是这首词所要表达的主题思想,围绕这个主题思想的还有对南北形势及整个抗金局势的看法。以下抒写作者认为“今占几人曾会”的登临意。“今古”一语,暗示了本篇是借古论今。

接下来两句,从江山形势的奇险引出对“天限南疆北界”主的抨击。“鬼设神施”,是形容镇江一带的山川形势极其险要,简直是鬼斧神工,非人力所能致。然而这样险要的江山却不被当作进取的凭藉,而是都看成了天设的南疆北界。当时南宋统治者不思进取,苟且偷安,将长江作为拒守金人南犯的天限,作者所抨击的,正是这种藉天险以求苟安的主张。“浑认作”三字,亦讽亦慨,笔端带有强烈感情。

“一水横陈。连岗三面,做出争雄势。”镇江北面横贯着波涛汹涌的长江,东、西、南三面都连接着起伏的山岗。这样的地理形势,正是进可以攻,退可以守,足以与北方强敌争雄的形胜之地。“做出”一语,表达了词人目击山川形势时兴会淋漓的感受。在词人眼中,山川仿佛有了灵气和生命,活动起来了。

陈亮在《戊申再上孝宗皇帝书》中写道:“京口连岗三面,而大江横陈,江旁极目千里,其势大略如虎之穴,而非若穴之藏虎也。”所谓“虎之出穴”,也正是“做出争雄势”的一种形象化说明。这里对镇江山川形势的描绘,本身便是对“天限南疆北界”这种苟安论调的否定。在作者看来,山川形势足以北向争雄,问题在于统治者缺乏争雄的远大抱负与勇气。因此,下面紧接着就借批判六朝统治者,来揭示现实中当权者苟安论调的思想实质:“六朝何事,只成门户私计?”前一句是愤慨的斥责与质问,后一句则是对统治者划江自守的苟安政策的揭露批判,——原来这一切全不过是为少数私家大族的狭隘利益打算!词锋犀利,人木三分。

下阕“因笑”二字,承上阕结尾对六朝统治者的批判,顺势而下,使上下阕成为浑然一体。前三句用新亭对泣故事,“王谢诸人”概括东晋世家大族的上层人物,说他们空洒英雄之泪,却无克服神州的实际行动。借以讽刺南宋上层统治集团中有些人空有慷慨激昂的言辞,而无北伐的行动。“也学英雄涕”,讽刺尖刻辛辣,鞭辟入里。

“凭却长江,管不到、河洛腥膻无际。”他们依仗着长江天险,自以为可以长保偏安,哪里管得到广大的中原地区,长久为异族势力所盘踞.广大人民呻吟辗转于铁蹄之下呢?这是对统治者“只成门户私计”的进一步批判。“管不到”三字,可谓诛心之笔。到这里,由江山形势引出的对当权者的揭露批判已达极致,承上“争雄”,进一步正面发挥登临意。

“正好长驱,不须反顾,寻取中流誓。”巾流誓,用祖逖统兵北伐,渡江击楫而誓的故事。在词人看来,凭借这样有利的江山形势,正可长驱北伐,无须前怕狼,后怕虎,应该象当年的祖逖那样,中流击水,收复中原。这几句词情由前面的愤郁转向豪放,意气风发,辞采飞扬,充分显示出词人豪迈爽朗的胸襟气度。

歇拍二句,承上“长驱”,进一步抒写必胜的乐观信念。“小儿破贼”见《世说新语-雅量》。淝水之战.谢安之侄谢玄等击败苻坚大军,捷报送达,谢安方与客围棋,看书毕,缄默无语,依旧对局。客问淮上利害,答日:“小儿辈大破贼”。“强对”,强大的对手,即强敌。《三国志•陆逊传》:“刘备天下知名,曹操所惮,今在境界,此强对也。”作者认为,南方并不乏运筹帷幄、决胜千里的统帅,也不乏披坚执锐、冲锋陷阵的猛将,完全应该象往日的谢安一样,对打败北方强敌具有充分信心,一旦有利之形势已成,便当长驱千里,扫清河洛,收复国土,何须顾虑对方的强大呢?作者《上孝宗皇帝第一书》中曾言:“常以江淮之师为虏人侵轶之备,而精择一人之沈鸷有谋、开豁无他者,委以荆襄之任,宽其文法,听其废置.抚摩振厉于三数年之间,则国家之势成矣。”词中之“势成”亦同此意。作者的主张在当时能否实现,可以置而不论,但这几句豪言壮语.是可以“起顽立懦”的。到这里.一开头提出的“今古几人曾会”的“此意”已经尽情发挥,全词也就在破竹之势中收笔。

这是一首写得不同于一般的怀古词,议论精辟,笔力峻峭,字里行间充满豪情,表达了作者鲜明的爱国主义立场。陈亮与其挚友辛弃疾志趣相同,清刘熙载在《艺概》中说:“陈同甫与稼轩为友,其人才相若,词亦相似。”从艺术造诣说,陈不如辛,但就其慷慨豪放的风格而言,两人是相同的。

近人著《毛泽东最后七年风雨路》载,1975年7月,毛泽东眼疾手术后、复能看书,当他读到陈亮这首词时,竟呜咽起来,老泪纵横,英雄气概古今殆同,只是英雄迟暮……

(原载《炎黄文化》2015年第1期)

- 上一篇:评析李德裕在润州的三首诗

- 下一篇:镇江铁路百年大事记略