走进研究会

图文推荐

唐张若虚《春江花月夜》定向指焦山

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-01-13 阅读数:

唐张若虚《春江花月夜》定向指焦山

张守群

张若虚(约670—730 年):扬州人,唐朝诗人,曾任兖州兵曹。与贺知章、张旭、包融并称“吴中四士”。《春江花月夜》为其代表作。此诗后人誉“唐诗开山之作”,享“一词压两宋,孤篇盖全唐”之誉。

诗曰:

春江花月

夜唐·张若虚

春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明! 江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。江天一色无纤尘,皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月?江月何年初照人? 人生代代无穷已,江月年年望相似。不知江月待何人,但见长江送流水。白云一片去悠悠,青枫浦上不胜愁。谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼? 可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。玉户帘中卷不去,捣衣砧上拂还来。此时相望不相闻,愿逐月华流照君。鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。江水流春去欲尽,江潭落月复西斜。斜月沉沉藏海雾,碣石潇湘无限路。不知乘月几人归,落月摇情满江树。

《春江花月夜》与镇江有何关联?李金坤先生考证该诗可能作于焦山。并云“此后又有 ‘江都说’‘泰州说’等几种说,谁是谁非,莫衷一是……”为此,笔者寻史索志,证得张若虚笔下的《春江花月夜》定向指焦山。

从张若虚《春江花月夜》中,可以读出诗歌咏唱的地理信息。

第一句“春江潮水连海平”,同句之中有“江”有“海”,正是唐代润州江面的地理特点。浩瀚的长江流到润州京口,即将汇入大海,世称“海口”, 每当春江潮涨,江海一色,一望无际。唐孟浩然《扬子津望京口》诗曰:“夷山近海滨”。此“夷山”即焦山,又称谯山。宋乐史《太平寰宇记》曰:“谯山戍,即海口”。

也许有人会问:“长江入海口,可以说在镇江,也可以说在长江下游任何一座沿江城市,为什么单单在镇江?”本文从本诗入手,寻绎合理解读。诗中有句曰“汀上白沙看不见”。其中的关键词“白沙”透露了诗作指向的具体方位有白沙滩。清人顾沅辑《焦山志》卷二十七引明王锡极纂《开沙志》曰:“润城东北九里名扬子江,又名京江,自京岘(山)北折至东马鞍(山)、石公山(即焦山对岸象山)入江,突为焦山,根盘鲸窟,锁钥北门。东北余支分峙于沧溟浩瀚间者一曰小焦,次曰海门。山之阴约里许,渚碛崛起于中流者曰开沙,又名长沙、白沙、大沙。曰开沙者,洪荒初辟,即有此沙,因名之也。曰长沙者,计程六十里,横亘三十里而名之也。曰白沙者隋炀幸江都,宫人晾粉于沙,雪练数十里而名之也。曰大沙者,中冲为二沙,有大小之别也。水陆去郡一十五里,首过焦山与象山石公渡,斜对尾抱圌山,与江北新江口相值。”这里具体指明焦山海门一带渚碛的沙汀上的白沙,雪练般绵亘数十里,居然与隋炀帝幸江都,宫女晾粉于沙的传说相附会,可见焦山的白沙滩多么美丽。白沙由此得名。

原来长江下游的沙因为江海相交而有泥沙白沙之别。江沙多黄色,海沙多白色。月光下的海沙呈白色;而月光下的江沙则一片灰蒙蒙。因为张若虚时代的唐朝镇江是长江的“海口”,其月光下的沙正呈白色,诗人所见“汀上白沙”正可证明该诗写于镇江焦山一带。

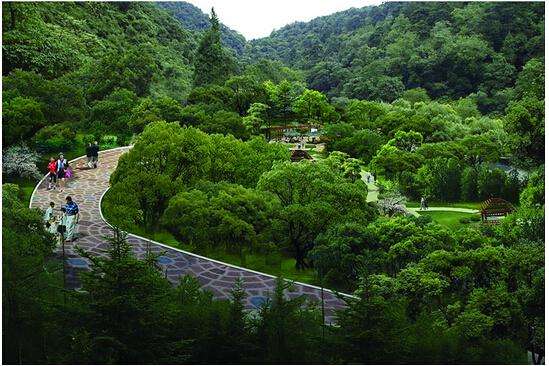

古代焦山的白沙很美,面对白沙云树,不禁令人有归隐之意。吴云辑《焦山志》卷十一引《开沙志》曰:“宋观文殿大学士丁晔,字景明,总辖苏(州)、湖(州)常(州),权知军府事。时每至焦山,见中流云树,烟火万家,讯其地,曰:白沙。叹曰:‘此秦之武陵源也。吾其适归于此乎?’”。诗人远眺春江花月夜,夜月当空,只见江天一色,连熟悉的白沙也隐入一片朦胧之中了,但他的心中还念着“白沙”。诗曰:“空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。”

海口与长江相交的城市,北有扬州,南有镇江。为何断定此诗写的是镇江江面之景?释疑的关键正在“白沙”。原来江河之沙多黄沙,海沙则多白沙。回溯长江水文史便可了然。据清《京口山水志》记载,古代镇江与扬州江面宽60 里。江水浩荡东流,随岸线的曲折,而有南北泥沙搬运现象,或南涨北坍,或北涨南坍。唐之前,正值镇江与扬州江面“北涨南坍”。清代以降则镇江与扬州江面“南涨北坍”。“春江花月夜”作于唐代,正当“北涨南坍”期,江北岸淤积了上游和对岸泥沙,呈土黄色;江南岸则直通海水,可见“白沙”。

综上所述,可见“白沙”一词特指焦山,正可证得《春江花月夜》写于焦山江面。

诗中第二句“海上明月共潮生”,六朝时,每年中秋大潮谓“广陵潮”;唐时称“京江潮”,《嘉庆瓜洲志》记曰:“《(太平)寰宇记》:大江西南自六合县界流入,晋祖逖击楫中流,自誓之所。南对丹徒之京口,旧宽四十余里,谓之京江,今阔十八里。”随着长江入海口的东移,通海的“京江潮”已不是汹涌奔来,而是暗涨。宽阔的江面,潮水涨来,视角上潮水与京口城的相互位置,有角度之变,京口城似乎斜了。唐代诗僧皎然诗曰:“京口斜通江水流,斐回应上青山头”;贾岛诗曰:“云断海门阔,潮反京口斜”。真可谓“潮侵京口地,城北斜入江”。

日升潮满时,王湾诗曰“潮平两岸阔,风正一帆悬”,正与春江“海上明月共潮生”相映照。这种日月争辉,江海交汇的美景,正是京口独具之景。

综上所述,笔者认为:张若虚笔下的《春江花月夜》取象于焦山。

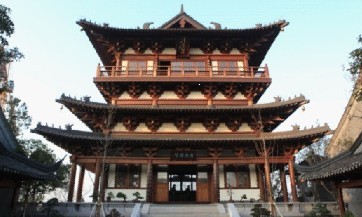

诗中有“江流宛转绕芳甸”,“江流”“宛转”所绕之处,正是江中的焦山。接着下句“月照花林皆似霰”,是实写诗人月下所见,芳甸、花林如披霜霰,似隐似显,美如梦幻。此景自非焦山莫属。诗人以江为场景“潮水连海平”启笔,以月为主体“明月共潮生”切入,从月初升、高挂、西斜三个景致展开……结尾“不知乘月几人归,落月摇情满江树”则将如丝缕般的月光之情、游子之情、诗人之情交融在一起,洒落在江树上,洒落在读者心上,真可谓情韵袅袅,摇曳生姿,令人心醉神迷。结句言尽意不尽,给人无尽的遐想。

通读全诗,诗人与谁对话?在与自己的心对话,心与天对话。诗人将虚有虚无、飘飘渺渺、朦朦胧胧之句,不将其讲实,不将其讲透,使得读者开场就入境,在境中神游……

纵观张若虚笔下的《春江花月夜》,诗人运用富有生活气息的清丽之笔,描绘一幅幽美邈远、惝恍迷离的春江月夜景致,抒写离情别绪,感慨人生,富有哲理意味。创造深沉、寥廓、宁静之境。通篇融绘诗情画意,意境空明,哲理一体。其语言自然隽永,韵律宛转悠扬。巧手的张若虚,用娴熟的妙笔,织成了锦绣般的《春江花月夜》, 真可谓:“景美则诗美,诗美境亦美。”

(作者原为镇江市环境检测中心站工程师)

- 上一篇:讲好镇江故事 丰富文化内涵

- 下一篇:镇江地域的名人墓葬现状调查及对策研究