走进研究会

图文推荐

历史文化名城保护与文旅融合发展的镇江实践探索

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-08-15 阅读数:

历史文化名城保护与文旅融合发展的镇江实践探索

罗春燕

摘 要 文旅融合发展是必然趋势和要求。镇江作为国家历史文化名城,在保护历史文化资源和推动文旅融合发展中,不断实践,探索创新,找准镇江文旅产业的交汇点,撬动文旅产业融合发展的发力点,通过产品创新、业态升级、市场扩张等多种形式,实现文旅产业融合发展的动态协同,更好地服务于区域发展。

关键词 历史文化名城;文旅融合

历史文化名城是传承弘扬中华优秀传统文化、加强社会主义精神文明建设的宝贵财富。 习近平总书记多次考察历史文化名城,提出“要像爱惜自己的生命一样保护好城市历史文化遗产"[!]。为提升保护利用水平 ,传承延续历史文脉,2024 年2 月住建部办公厅、国家发改委办公厅联合印发了《历史文化名城和街区等保护提升项目建设指南(试行)》,重点提出要重视科学保护和以用促保,推动保护修缮后的历史建筑、传统风貌建筑”活起来”,充分适应现代生活生产需求。

一、镇江历史文化名城保护现状

镇江是一座文化底蕴深厚的全国历史文化名城 ,有文字记载的历史有3000 年,是吴文化的发祥地之一。在这块热土上,先人们创造了丰厚的地域文化,留下了丰富的历史文化旅游资 源,形成了独居特色的文化旅游形态,蕴育出镇江的城市特色和个性。历史文化名城就是一种 记忆,无论是城市还是村庄,都是将历史风土人情、景观人文等靠着记忆的传承定格在每一个时间片段上,从而造就属于镇江特有的文化符号。

(一)江河交汇的山水文化

镇江位于万里长江和京杭大运河两大黄金水道的十字交汇处,三面环山,一面临水,是江南独具魅力的山水城市,“三面翠环起伏,一面大江横陈”就形象地反映出镇江的城市特色。镇江山水浑然一体,呈现出“江河交汇,城在山中、山在城里”的景观特色。镇江城区东、南、西有 青翠的五洲山、连绵的十里长山和俊秀的大禹山,三面环抱,守护着古城。北面还有宁镇山脉 的余脉金山、焦山和北固山作星状点缀。镇江城山水相依,错落有致,长江自西向东横贯市境 北部,京杭大运河中贯古城,江河交汇,旅脆动人。

(二)源远流长的历史文化

镇江是一座底蕴深厚、人文葵萃的历史文化名城,一直是历代军事重镇和繁华都市。东吴初期,孙权曾建都于此,北固山甘露寺和铁瓮城是三国时期保存遗留下来的人文景观,三国文 化集粹的“刘备招亲”就发牛在此地。南朝时期,镇江诞牛过宋济气梁三代帝千,其政治地位达到鼎盛。南朝皇帝薨后大多归葬镇江,因此镇江地区南朝陵墓石刻遗迹众多,国内独有。六朝 时期,镇江形成了洞口云阳文化带,突出展现帝王之乡、侨民中心、运河枢纽和军事重镇等特质,谱 写了镇 江历 史文化的辉煌篇章[2 ] 。

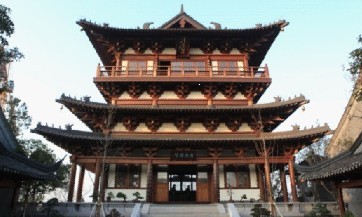

(三)共存共荣的宗教文化

镇江的宗教文化古老深厚、丰富独特,长期在“致中和“精神支配下,形成佛教、道教、伊斯兰教和基督教等多种宗教共存共荣的格局。其中佛教和道教的知名度很高,在全国都有着很 强的影响力。佛教禅宗圣地金山,高僧辈出,江天禅寺是水陆道场的首创之地,每年定期举行 法会。有“十方丛林”之称的焦山定慧寺是江南最古老的寺庙,初名普济庵,弘扬佛教净土宗。号称“律宗第一山”的宝华山是中国佛教最有权威的传戒寺院,明清时期是全国最大的传戒道 场。被誉为“第八洞天,第一福地”的茅山是道教圣地,也是道教的发源地之一,是中国道教正一道上清派的祖庭。

(四)冠绝天下的古渡文化

镇江是一个由渡口繁衍出的城市,西津古渡历史上商贾云集、行业汇聚,有“中国古渡博物馆”之称,原 真性 地 保 留了古运河码头古渡景观,已有 16 00 多年的历史。独特的西津渡古街和伯先路近代一条街、镇江博物馆、大玉山码头、超岸寺等合为一个完整的旅游街区。以平安 和谐的津渡文化为主,融合了以义渡局、救生会为核心,济渡救生为主题的慈善文化,以观音 洞、超岸寺、铁柱宫为代表的平安宗教文化,以江南民居、宗教建筑、西洋建筑、民国建筑、现代 工业建筑仿古建筑、当代建筑等渡口建筑文化,以军事要塞、漕运商贸为主题的官渡文化等 多种历史文化元素,成为镇江历史文化旅游资源中最耀眼的一颗明珠。

(五)爱情题材的非物质文化

镇江是四大经典爱情故事“自蛇传”“梁祝”“天仙配”“孟姜女哭长城”的发源地或发生地之一。“白蛇传”故 事 流传至今已有1000 多年的历史,镇 江 是 其 重要 的 发 源地和白蛇传民俗文化圈的中心点。收录于宋代郭茂倩《乐府诗集》中的江南民歌《华山畿》故事就发生在镇江新区华山村,当地人称《华山畿》为“小梁祝"'是梁祝故事中”化蝶”一幕的雏形。而《天仙配》的传说至今已有2000 多年的历史,在 我国的江苏、山东和湖北 等地流传广泛。《槐荫记》中董永为丹阳人,丹阳延陵至今还保留有望仙桥和董永墓。《绘图盂姜女万里寻夫全传》写有孟姜女离开 丹阳慈航寺,一直往西走到了镇江城,唱词写道:“孟姜女一路来到镇江城,看了看山高水阔路难行急得她放开喉咙号呴哭,感动了金山大王送一程。“充分说明孟姜女万里寻夫途径镇江。

《丹阳古今》书中记载着丹阳至今仍传唱的有关孟姜女的歌谣,分别为《送夫》《望夫》和《送寒 衣》等。

(六)声誉远扬的养生美食文化

镇江美食在全省乃至全国都叫得响,如“镇江三怪"'蟹黄汤包、旬容老鹅、东乡羊肉、扬中河豚、丹阳封缸酒和大麦粥以及“三鱼两头”(刀鱼、渔时鱼和蛔鱼,清炖蟹粉狮子头和拆绘链鱼 头)等都是驰名大江南北、享誉长城内外的美食。独具特色的“镇江三怪”,既是镇江特产,更是 饮食文化的代表:香醋摆不坏、肴肉不当菜、面锅里煮锅盖,这不仅在于饮食本身,三怪背后还蕴藏着一个个传说故事。同时,“第一福地,第八洞天”的茅山利用环境优势,结合道教文化的炼丹术养生术、周易等,发挥茅苍术、当参、葛根等多种地方名贵中草药,形成以道教文化为 核心的养生养老文化。

二、镇江文旅融合发展现状

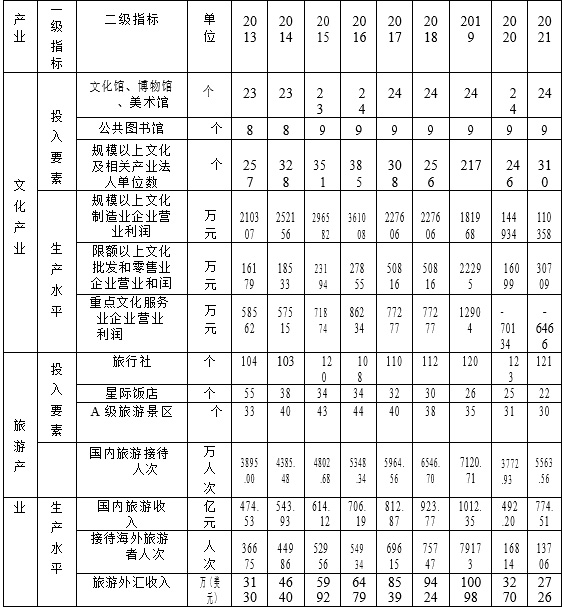

产业融合发展是新产业范式,而文化和旅游融合需要打破产业边界,推动要素间转移,实现要素资源的优化配置[ 3 ] 。自2009 年首次明确文化和旅游的 关系,“文旅融合”的概念开始萌芽,标志着我国已进入“文旅融合发展”的新时代。镇江作为国家历史文化名城和中国优秀旅 游城市,在历史文化名城保护和文旅融合发展中不断探索实践,努力将镇江建成“国际文化和 旅旅休闲目的地”城市。为了客观清晰地了解镇江文旅融合发展水平,本文借鉴已有研究成果 和数据资料的可得性,从投入要素和生产水平两个维度构建文化产业与旅游产业的发展水平评价指标[4 ] (见表1)' 对 镇江文旅融合发展现状进行分析。2013—2021 年间,镇江文化产业尤论从投入要素还是生产水平,整体呈现先升后降的趋势,2016 年达到最高值 ,2017 年出现下行拐点。企业营业利润从2013 年的285048 万元,到2021 年降低到134591 万元,减少了53%。旅游产业从投入要素整体来看,整体变化不大,但是从内部要素分析来看,旅行社数鼠持续增加,星级饭店持续下降,而A 级旅游景区数最呈现先增后降的不同 发展趋势。从生产水平来看,整体呈现持续增长的发展趋势,无论是国内旅游收入,还是旅游外汇收入,从2013 年到2019 年都实现了翻番。

表1 镇江市文化产业和旅游产业评价指标

注:数据来源于《江苏省统计年鉴》4 镇江市国民经济和社会发展统计公报 A 镇江市文化 广电和旅游局。部分丢失数据根据相关产业发展分析数据进行推算得出。

(一)文旅融合发展不断深化,但整体融合度不高

从数据来看,从最初的“尤意识”到现在的主动融合,协同发展,镇江的文旅产业融合不断 深入。文旅产业融合发展水平逐步由严重失调向中度失调转变,文旅融合发展水平还有较大的上升空间。结合镇江十年来文旅融合发展环境,产业发展政策和经济投入来看,旅游发展环 境的障碍程度明显大于文化发展环境,这反映了文化系统发展动力不足,文化产业发展水平逐渐低于旅游产业发展水平,文旅融合发展呈现出“优先发展旅游产业”的态势,在文旅融合 相互促进的作用机制下,揭示了以旅彰文的作用发挥不够,在文旅融合背景之下更应该积极相互借力,为文旅融合高质鼠发展提供内生动力。

(二)旅游产品品质不断提升,但强链补链任务依然繁重

自2012 年以来,成功举办长江音乐 节、HIFI 西津渡音乐 汇、苏台灯会、金山文化旅游节等大型文旅活动。制作了大型水景秀《白蛇传》,策划原创舞台剧《春江花月夜》等作品,随着“三怪“博物馆酰博馆、茅山道教养生馆的建成以及各种新型节庆活动的加入,一段时间内, 在市场中产生了不错的影响力。但整体来看,如果说在镇江“吃”的方面还可以有所选择的话,“住”的方面相对薄弱,高星级酒店和特色客栈不足,尤法满足游客多样化的住宿需求。“行”的 方面有待进一步优化,交通基础设施相对滞后,交通网络不够发达,交通枢纽建设不够完善, 特别是缺少游客集散中心等,限制了游客的到达和出行。而在“游、购、娱”等方面短板更加明显,“游”的可选择余地很小,缺少大型主题乐园和地域代表性打卡地;"购”的方面缺乏有地方 文化特色的旅游纪念品。“娱”的方面缺少高质量的演艺产品等等。因此,镇江文旅产业的强链补链任务依然繁重。

(三)发展环境不断向好,但城市名片不够清晰

近年来,镇江市高度重视文旅产业发展,出台了《文化和旅游深度融合高质量发展的实施意见》等一系列政策和措施,有效地促进了文旅产业做大做强。政府搭台,相关部门和行业企 业积极配合,借助智库资源,镇江在“文旅+""+文旅”上做了不少文章,在社会中形成了一定的影响力。无论是政策环境还是经济环境,整体发展不断向好。但同时,镇江城市名片还不够 清晰。传统的城市名片衍生于城市的历史文化,比如扬州的运河文化、苏州的吴文化、南京的 古都文化等,都被这些城市包装成了一张亮丽的城市名片。镇江也拥有深厚的历史文化底瘟, 但是镇江市始终没有找到明确的文化抓手,造成了城市名片缺乏亮点和传播力,没有凸显地方特色文旅产业。

三、镇江文旅融合发展实践探索

文旅深度融合发展不仅是地方产业发展的需要,更是增加地方软实力和满足人民日益增 长的物质文化需要的重要手段。作为国家历史文化名城的镇江,基于文旅产业的发展现状和 实际,“以旅彰文”“以文促旅”明显不足,应采取措施,加快文化和旅游相互借力、相互助力,逐步达成“宜融则融、能融尽融”,实现文旅融合高质量发展。

(一)推动数字化建设,构筑文旅融合新空间

镇江文旅产业发展要充分发挥和利用科技动能,尽快出台《加快镇江文旅数字化发展的 实施意见和方案》,启动实施“数字镇江”项目,构建“音频镇江”和“视频镇江”,开启镇江数字文化产业嘉年华活动,强化科技赋能,走上文旅产业发展的快车道。充分挖掘文旅数字化发展潜力,运用数字化 技术,将大数据、人工智能、AR/ VR 等技术与镇 江文旅双向融合,建 立镇江数字化博物馆,推动虚拟展厅和数字展览建设,实现文物和非遗的数字化保护和展示。深挖镇江文化旅游元素,整合文旅数字化资源信息,建立镇江文旅基础数据库,打造“云游镇 江"APP , 建立AR/ VR 特色主题体验馆。提升数字化服务平台的建设,完善在线预订、导览、讲解等数字化服务系统,进一步开拓镇江文旅生产、传播、消费的数字化新空间。

(二)丰富“文旅+“内涵,培育文旅融合新业态

要坚持创新驱动,立足镇江良好的山水资源,把更多科技、文化要素融入旅游业态中,策 划组织丰富多彩的文旅活动,创造更多体验式、沉浸式、娱乐式等互动旅游场景,拉长文旅产 业链条,形成文旅产业融合发展裂变效应,进一步丰富“文旅+“内涵、做足”文旅+“文章,培育更多旅游领域新质生产力。培育旅游演艺、剧本娱乐等新业态,带动演艺、健康、康养、美食等更多领域与旅游业融合发展。文化和旅游部出台了《关于提升假H 及高峰期旅游供给品质的指导意见》,提出应着力开发文化体验游、乡村民宿游、休闲度假游、生态和谐游、城市购物游、 工业遗产游、研学知识游、红色教育游、康养体育游、邮轮游艇游、自驾车房车11游种等旅游新 业态叫镇江应紧跟时代步伐,不断推进业态创新,促进文旅融合业态升级,实现文旅产业的新 领跑和新跨越。

(三)引入创意设计,打造文旅融合新产品

引入创意设计和主题活动,通过多维度、全方位的融合和创新,旅游演艺成为文化传播 的重要载体,为文化旅游的发展开辟新道路气作为国家级历史文化名城,镇江应着力培育更 多具有本地文化和地域特征的旅游新产品。引入创意设计,充分运用镇江的山水文化、宗教文 化、历史文化和非物质文化等资源,推动文旅产品的创作生产,促进旅游产品形象化故事化、 旅游产品场景化体验化。打造以镇江本土文化为主题的文娱产品,对镇江文化元素进行“再演 绎"'重点开发反映镇江风土人情传统工艺、景色风光的旅游系列商品。依托金山文化旅游节 等重大活动,紧盯年轻群体,打造更多沉浸式、体验式的特色文旅项目。推动不同艺术形式的 融合,如音乐、舞蹈、戏剧等,通过打破传统演艺形式的界限,创造出更加富有层次感和深度感的旅游演艺体验 [6 ] 。

(四)液化产业布局,夺实文旅融合产业链

要重视文化产业发展,加大文化产业支持力度,优化文化产业结构布局,推动文化企业做优做强。目前镇江的文化产业中,文化制造业的比例依然偏高,借助以文促旅、以旅彰文的原 则,大力发展新兴文化产业,全面提升特色文化产业,培育壮大潜力文化产业和转型发展文化 制造业,让创新设计、动漫游戏和数字内容为代表的新兴文化产业发展壮大,成为镇江文旅产 业的新名片。组建文化旅游产业集群,通过建设创意设计产业链,集聚创作表演、出版发行等 文化制作和传播渠道服务企业,科技研发、商务会展等相关辅助生产和服务企业;通过资源整 合与商业模式创新,不断延伸文旅特色产业链条;通过工艺创新与产品创新,不断探索传统技 艺产业化道路。

参考文献

7.刘丽媛.提升保护利用水平传承延续历史文脉[N]. 中国建设报: 2024-03-13

8.杨再年.丹阳南朝陵墓及石刻[J]. 江苏科技大学学报(社会科学版),2006. 12: 34—40

9.张新成.文化和旅游产业融合质量评价及空间溢出效 应研究[D]. 西安:西北大学,2021.

10.周娟.文旅融合的逻辑理路与实践探索----以扬州市为例[J]. 学理论,2024. 04: 92—96

11.胡畔.智慧旅游市旅游提质的重要抓手[N]. 中国经济时报: 2018-12-05

12.章锦河.文化和旅游深度融合:新时代人文经济学视角的创新研究[J]. 生态经济,2024 . 08: 228—229

(作者为镇江高等专科学校人文与旅游学院院长,教授)