走进研究会

图文推荐

西津渡观音文化探源

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-01-13 阅读数:

西津渡观音文化探源

王瑶

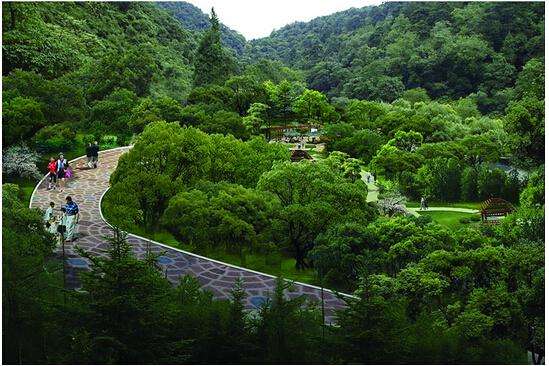

西津渡历史文化街区,因渡而生,靠江而兴。因其独特的地理位置成为了古代重要的军事港口,南来北往的重要渡口、沟通京杭大运河的大江浮梁。西津渡古街区厚载着物质和非物质的文化遗存,孕育出独具特色的津渡文化,其宗教文化中的观音文化及其独特的传承历史,不仅仅是佛教观音崇拜的中国化、民俗化,更是寄托了人们对平安和谐生活的美好愿景。

本文试从西津渡观音文化传播的历史及其遗存,探讨观音文化作为津渡文化重要组成部分的地位、影响和作用。

一、西津渡观音文化的历史遗存

15.普陀寺、普陀岩与观音洞

古代人视渡江为艰险之事,时刻有性命之忧,因而渡江北上者临行前要向神灵祈祷许愿以求平安,而渡江南来者亦向神灵拜谢“慈航”之恩。日常生活中,每逢香期,观音洞人如潮涌、络绎不绝。后由于战火连绵,屡废屡兴,现建筑为清咸丰九年(1859 年)重建。清同治元年(1862 年)立“重修观音洞”碑记,可惜字迹漫漶,难以辨认。南侧门额上刻有清代侨寓镇江的宜兴籍学者陈任暘所书隶书“观音洞”。

《光绪丹徒县志》记载,“普陀寺,在西津渡江口,唐时建”。相传在唐代的时候,守候渡口的士兵从普陀山请来观音菩萨,供奉在西津渡北坡临江的岩洞里,渡客过江都会祈祷观音护佑渡江平安。从此,渡口百姓据说常看到一位白衣观音升腾飞舞,显灵说法,救苦救难。因此,蒜山又称北普陀。

关于“普陀岩”的记载,最早出现于《乾隆镇江府志·卷二十·寺观》:“在城西外昭关之南。宋延祐间,邑人钟仁卿建。明成化间,裔孙钟溥重建。胡佑记。国朝钟兄升同僧海潮重葺”。[1]又

《光绪丹徒县志·卷六·舆地志·寺观》记载观音庵:“旧志七今增二。……三、在银山下,又,银山普陀岩下观音洞。宋时建,今复兴”。[2]

观音洞始建于于宋代延祐年间。考之宋志,宋朝有景祐、皇祐、元祐、淳祐、德祐等诸年号, 惟没有“延佑”年号,估计记载有误,或为前述诸年号其一。锺氏于普陀岩建寺建寺并续修,传承宋元明清四朝:明代成化年间,其裔孙锺溥重修,胡佑为之作记;清代,锺允升同僧人海潮重葺。遗憾的是笔者没有找到《钟氏家谱》,关于观音洞的前期建设情况也没有更多资料考证。

同治初年,观音洞为英国领事馆强占为临时办公场所。在连小刚《镇江英国领事馆馆舍初建时间及相关史事考论》[3]中,以英国人的资料佐证,英国领事馆曾占用观音洞作为其馆舍:

“在镇江博物馆内有一件纸质文物为《寻狗赏格》,内容是讲驻镇英国领事府于某年阴历十二月十一日下午四点钟丢失一条母狗(原文为“牡狗”,但后文又讲到该狗生有小狗,狗奶下垂,可知应为母狗),“如有人留养或寻得者送至观音洞英国领事府,酬洋拾元”。由此可知,临时领事馆设在昭关石塔旁的观音洞。

波伊斯在前述1872 年11 月6 日的信中曾提及:“在这条路的对面(东端),我们还占有了两间要充当办公室的小屋子,可它们太潮湿了,也不太卫生。它们紧挨着附近的山崖而建, 代理领事不得不在其中一间房子里处理公务,而这两间房子原本是打算给领事私人使用的。……虽说到目前为止,我们已经占有了大半个寺庙,但警官的宿舍和看守的临时牢房还是选在了这里。”这封信描述了英国人占用观音洞部分房屋的情况。

解放后,观音洞逐步变成民居,观音洞整体结构严重破损。2000 年有关部门开始搬迁居民,并对观音洞进行了重新修缮。

观音洞的诞生,正如《般若波罗蜜多心经》中云:“度一切苦厄”。“度”是佛教最重要的概念之一,其梵语是“波罗蜜多”,本义是“到彼岸”“度无极”,亦即脱离正在沉沦受苦的此岸,到另外一个永恒美好的涅槃彼岸。所以这个“度”字同时具有三点水的“渡”的含义,“苦海慈航”包含了普渡众生、济世助人的双重作用。《隋书·经籍志》即言:“道经者……授以秘道,谓之开劫度人,然其开劫,非一度矣。”[4]可见“渡”在佛教的基本道义,也融合了道教的阐释,基本上都是拯救人生的苦难。

观音洞传承发展并见证了整个渡口的沧桑与辉煌。西津渡的观音洞不是一个完整的庙宇体系, 是渡口这一特定属性决定的特殊宗教功能——“保佑平安, 共渡慈航”的特定形式。因此它与一般的观音庵的观音,与佛教庙宇里的观音有着不同的宗教意义,是世俗化、平民化的观音。

16.昭关石塔与观音文化

昭关石塔(始建于1311 年),是元代后期噶当觉顿式石塔杰出代表作,是我国现存唯一一座保存完整、年代最久的喇嘛式过街石塔,也是(云台山)般若院的重要组成部分。(详见2023 年《镇江市历史文化名城研究会文集》)[5]

2000 年,昭关石塔落架大修时,在塔心室发现了观音菩萨曼荼罗和黄财神曼荼罗等一批重要文物,这表明是塔的修建,当与观音菩萨的传承有着直接的联系。石塔上还雕刻着精美的纹饰和铭文,东西门额上刻有“昭关”字样,“万历十年壬午十月重修”及重修官员的名字。塔柱外侧刻有“当愿众生,所共瞻仰”“当愿众生,受天人供”的字样。内侧刻有“南无大方佛华严经”及其纹饰。石塔南北面的横额上刻有梵文六字真言,两侧边款上刻有“法轮常转”“佛日增辉”“河清海晏”“天下太平”字样。这些都表达了人们对(渡口平安及)美好生活的向往。

昭关石塔的建成不仅方便来往西津渡渡口行人的礼拜,更是为每一位虔诚祈福的信徒遮风雨、避灾难、求平安的心灵慰藉。昭关亦可昭日月,象征光明,普照众生,是西津渡“观音文化”中“光明”的象征。

17.五十三坡与善财童子拜观音

据《镇江市地名录》记载,“五十三坡,南至大西路,北至长江路。早年建有通向云台山坡道,有台阶五十三级,故名。后原三马路并入,统称五十三坡。”“五十三坡”其名当取佛教“善财童子五十三参”之意,在观世音菩萨身边侍立着两个人物,左胁侍“善财童子”,右胁侍“龙女”。

善财,是梵文Sudhana 的意译,又叫善财童子。因出生时家中自然出现各种宝物而得名。据《大方广佛华严经·入法界品》记载,善财在得道前参拜了五十三位“善知识”(良师),历尽了千辛万苦,以其赤诚之心,坚韧不拔的信念,虚心好学的行动经受住了考验。他从每一位“善知识”那里都学习了很多知识,获得了各种解脱的方法,懂得了菩萨的行为准则。最后,善财完成了五十三参,成为观音菩萨的左胁侍,实现了成道的愿望。这是大乘佛教用来向信徒宣传“即身成佛”的典型事例。这条路是陶冶情操、净化思想通达之路,是对真善美的向往与追求,是祈求观音保佑的诚心。另一方面看,“五十三坡”也是一个励志故事,象征人们不畏艰险、百折不挠,追求美好生活的信念。

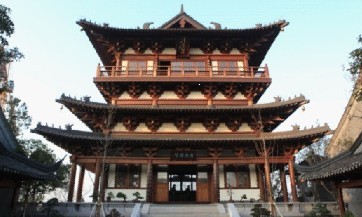

18.超岸寺

《至顺镇江志·卷九·僧寺》中记载:“玉山报恩在江口坊,即浮玉亭旧基。至大三年,江浙行省平章政事齐国公勃罗铁木儿创建。”[6]明代著名散文家冯惟敏在《海浮山堂诗稿五卷》中《镇江府西津渡口玉山报恩寺重修募缘文疏》对其有详细记载:“寺为浮玉亭故址,……元至大中改建玉山报恩寺。皇朝弘治中,太守王公重建,增置观澜亭。寻废。”并发出感慨:“心誓完修,口占半偈:法轮重转玉山头,镇静东南第一州。月印江心观色相,清光漾漾水悠悠。”[7]明弘治中重修,有水府殿、观音殿、观澜亭,旁有藏经阁、钓鳌亭。崇祯年间李长科建避风馆于山下,又造救生船10 艘以拯溺者,利济甚众。康熙三十八年(1699 年),赐额超岸寺。民国十四年(1925 年),守菩法师在此创办玉山佛学社(后改名为玉山佛学院),这是镇江第一座佛学院,培养僧才120 余人。

超岸寺取佛教“超度众生,同登彼岸”之意,不仅仅为渡江人提供避风港湾,更是给予舟楫者和渡江人心灵慰藉,是“观音文化”中“守护”的化身。

19.观音三十二法相

在铁柱宫与小山楼之间山坡上,新世纪初年设置观音碑廊,镶嵌三十二尊形态各异的观音法相碑刻,石碑以宝蓝为底色,描金观音像庄重雅逸。原作是由上海交通大学教授、著名画家戴敦邦先生为镇江西津渡作的观音三十二宝相图,从艺术角度上传承观音一法一相的独特魅力,传承西津渡以“平安济渡,和谐商旅”为核心的观音文化。

二、西津渡观音文化与其它宗教文化的关系

1.道教的铁柱宫与慈航真人

铁柱宫原是江西会馆的一部分,供奉许逊真君。许逊,字敬之,江西南昌人。晋太康元年(280 年)举孝廉,出任旌阳令,善治水。后归隐修道,成为道教净明派祖师,与张道陵、葛玄、萨守坚并称为四大天师。许逊崇拜始于唐代,南宋时,真君垂迹,遍于江左。明清以来,更兼商道发达,沿江祭祀愈盛,因而为宫府、为坛靖者,不可胜计。江西客商上下江经商或返乡,希冀铁柱官许逊真君的法器( 铁柱) 能镇锁江上蛟龙,增加行旅客抗御灾难的力量,借神仙之力“德佑安澜”“御灾捍患”。因此,沿江一带江西客商活跃的码头,几乎都设有铁柱官或万寿官供奉许逊真君。西津渡铁柱宫始建于明崇祯十年(1637 年),是镇江江西会馆的一部分,是江西客商、同乡在镇江聚会、寄寓、祭祀的场所。经由长江放排、贩运木材等货品到镇江或返乡时,一般都要到会馆举行祭祀活动。其建造者是江西洪都( 今南昌) 的“客润诸君子”,包括“服贾者( 商人)、什宦、游寓往来者”及崇尚许逊的道教信徒。康乾嘉道年间均有重修,后毁于咸丰战乱,民国年间又有重建或修缮。2004 年西津渡公司复建,先后七次重修,存续380 年。

重修后的铁柱宫,辟为西津渡观音文化展示馆的一部分。门前院落竖立降龙铁柱,室内壁画是慈航真人与八仙过海图。慈航真人就是观音菩萨在道教中的法号,为道、佛文化互相渗透、互相吸收的结果,也是佛教中国化的象征。

2.众神保佑的西津渡

《至顺镇江志》记载:“天妃庙,在竖士山东,旧在潮闸之西,宋淳祐(1241-1252 年) 闲贡士翁戴翼迁创于此,太学博士李丑父为记”[8]。乾隆十九年重修,蒋宗海为记。天妃是道教海神名,也称“妈祖”“天后”等。据传原名林默娘,为宋代都巡检林愿之女。她常穿朱衣,云游海上,显灵救护遇到灾难的渔民和客商。自宋代以后,妈祖就作为海上之救难女神,受到沿海人民的供奉。北宋宣和年间(1119-1125 年),宋臣路允迪出使高丽,途中遇到飓风,在茫茫大海之上, 行船几乎沉没,幸遇女神妈祖相助,得以平安返回。路允迪回国后向朝廷报告了这件事,宋徽宗赵佶特敕封妈祖为“顺济夫人”,御赐庙额。[9]建立天妃庙是历代船工、商人和渔民为了江上航行不受风浪的袭击而船沉人亡,他们把希望寄托于神灵的保佑。在船舶启航前要先祭天妃, 祈求保佑顺风平安。

晏公也是西津渡的保护神。晏公本为江西地方水神,明初被封为平浪侯,职司平定风浪, 保障江海行船,各地纷纷立庙,以祈求神灵保佑平安渡江。元末,朱元璋渡江攻张士诚,恰逢大风大浪,船只几近覆没,在此危急时刻,有部曲祭出晏公像,江面瞬时风平浪静,朱元璋奇之, 遂封晏公为“神霄玉府都督大元帅。”洪武初年,再封其为“显灵平浪侯”,令各地建庙祀之。晏公信仰成为一种国家的祭祀活动。历史上,镇江先后有过三处晏公庙,根据光绪《丹徒县志》载:一在丹徒镇,一在江口昭关,一在小沙。[10]丹徒镇的晏公庙早已不存;小沙即江心洲的前身,庙宇应随着坍江亦不存。唯存昭关石塔旁的晏公庙。康熙年间,京口救生会收购了当时的晏公庙地基,建造救生会馆,同时内供晏公像,延续着祭祀晏公的香火。从此,祭祀水神、水难救生,成了这个慈善组织的一体两面。

西津渡还有诸多神仙,例如金龙四大王,涛神、江神、潮神等诸神,大抵均与水路安全有关,这里不再一一赘述。西津渡宗教文化是“津渡文化”中最具特色、最具影响力的文化之一。津渡文化的核心价值是平安和谐,是以一种特定文化形态存在的人文精神或人文传统,其核心价值取向,是平安商旅、和谐街区。[11“] 观音文化”则是津渡文化最重要的组成之一。在古代交通工具简陋、防灾避灾手段有限的情况下,救生会、观音洞、五十三坡等建筑的建立,成为了人们对平安生活的精神寄托。

三、观音文化与京口救生的发源

西津渡观音文化的核心是慈航普渡,对西津渡作为长江救生船、救生组织及其救生文化的发源地影响巨大:

第一,慈航即普渡众生的善念。清人何洯在《焦山慈航碑记》中记载:“有合于圣贤仁爱施济之旨,此亦儒者所乐得而嘉与者也。”何洯认为,浮屠氏由悲悯众生的思想而有拯溺救生的“慈航之举”,与儒家圣贤的思想是一致的,佛教和儒教都是积极倡导并身体力行的。[12]清代县令冯咏在《京口救生会叙》中写道:“云前明袁了凡先生自叙行功过格:积功多,获福。儒家非之,谓孝父母与螺蚌放生同功,近于二氏之学。余谓儒者之与二氏同一不忍人之心计功过, 则为二氏存实心,则为儒者善士既存心救生,行之久而不倦于以溥德泽而广圣化,共功不为小矣!”在冯咏看来,京口救生会善士存心救生,行久不倦,是明末清初以袁了凡“功过格”为代表的慈善思想在京口水上救生事业中的实践的必然产物。他认为在行善这个问题上,“儒者之与二氏同一”,出发点和落脚点都是“不忍人之心”,从而为创办京口救生会的义士团队找到了赖以支撑其长久坚持救生活动的思想基础。[13]在焦山碑林中,藏有一块镌有救生会创始人之一的蒋元鼐敬识款的观音像碑,从碑文看,蒋元鼐是一边做善事,一边敬菩萨。其儿子蒋璋的诞生,被看做他积累福报的至真道理。可见,释家与儒道在救生观念上的共性。

第二,救生红船亦称为慈航。源自佛教的“慈航”,后来演变为救生船的代名词。明嘉靖四十一年(1562 年)苏州籍状元、万历年间内阁首辅申时行(1535 -1614 年),做了一首诗《赠金山太虚上人》,其中就有“拯溺慈航设,扶危觉路通”这样的诗句。这里的“慈航”,按旧时镇江一带文士的习惯用法,就是指救生船;“拯溺”就指水上救生活动。“慈航拯溺设”,就是指金山僧人太虚上人设置救生船从事救生活动。[14]京口蒋氏救生会馆图中也有多处题跋诗词提及“慈航”例如:陈荣杰集唐诗:“寄语迷津客,慈航在此间。”张崟《救生会馆图》题诗并序、拔:“望洋而叹者谁子,竚待慈航接引来。”顾复祖题诗“人世风波险,君家怀泽长。狂澜回砥柱,苦海有慈航。”等等。

第三,寺僧救生向士绅救生、官府救生的转变,是国家主流意识形态——儒家道统与佛教慈悲理念在社会生活领域的融合。京口救生避风馆、金山、焦山救生最早都是以寺僧救生开始的。安徽针鱼嘴、江西好生堂都是从道士管理救生活动开始的。至清康熙之后,寺僧救生逐渐为士绅救生和官府救生取代。儒家道统与佛教慈悲理念有着共通性和兼容性,其中就包含了对生命的质朴理解及其慈悲之心。

红船的摆渡人可以看作是慈航善渡之人。他们以博爱之仁佛,以同仁之大度,用兼济之慈航,普渡众生。通过修行慈航,个体可以培养慈悲心、平等心和包容心,同时也可以实践无私奉献和利益他人的精神。通过实践慈航,个体可以获得内心的平静和满足感,同时也为他人带去希望和救渡,这正与京口救生会相得益彰。京口救生会这种无私救人的实践行为彰显了其助人为乐、见义勇为、舍生忘死的高尚品质。京口救生会进行着一代又一代的江上救生,将“见义勇为”的措举接力,这也是西津渡“观音文化”中值得讴歌与继承的慈善榜样。

因此救生文化以“仁、善、义、勇”为核心价值,以救生红船为形象标志,它的独特文化内涵和特殊标识,实际上是与观音文化的“慈航”善念在本质上是一致的。

(作者为西津渡文化旅游有限责任公司综合办公室职员)