走进研究会

图文推荐

乡村振兴背景下镇江乡村文化建设路径研究

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-01-13 阅读数:

乡村振兴背景下镇江乡村文化建设路径研究

王金花

摘 要:在乡村振兴战略背景下,各地乡村文化建设有条不紊地推行着。为提升乡村文化建设水平,本文以镇江乡村文化建设现状分析为基础,对当前乡村文化建设存在的问题进行客观分析,并有针对性地结合乡情对镇江乡村文化建设的实施提出建议。

关键词:文化建设,乡村振兴,乡村文化

党的十九大报告提出要实施乡村振兴战略,为乡村振兴发展提供了理论指导和实践指向。乡村振兴战略是推进广大乡村地区实现包括文化、人才、经济、生态、产业等全方位的整体振兴,是一个系统性的战略工程。“文化是一个国家、一个民族的灵魂。”乡村振兴,文化先行, 乡村文化振兴是推进乡村振兴战略的基础和灵魂。在加速推进乡村振兴的背景下,促进乡村文化的建设和发展具有重大的现实意义。但是,当前乡村文化建设存在动能不足的发展困境。为此,要综合分析,精准施策,有效激活乡村文化发展动能,为实现乡村的全面振兴厚植浓厚的文化底色。

1. 乡村振兴背景下推进乡村文化建设的意义

“乡风文明”是乡村文化建设的重中之重,是否拥有繁荣的乡村文化,农民群众是否拥有十足的安全感、获得感和幸福感是乡村文明程度高低的重要标志,也是衡量广大农民朋友对美好生活的需求能否实现的重要方面,乡村文化建设是乡村振兴的内在要求。同时,乡村文化是具有中国特色的文化类型,乡村文化内容的衍育与形式的更迭建立在丰富的农耕活动基础之上,伴随乡村经济社会的发展而演进,蕴含极为宝贵的经济价值。乡村经济社会的转型发展,需要乡村文化的支持,乡村文化建设能够为乡村振兴注入文化产业新动能。

2. 镇江乡村文化建设中存在的问题

• 城乡文化资源空间集聚性较好,但是整合开发利用度不高

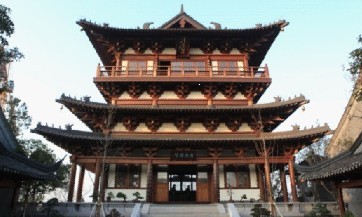

镇江市城乡文化资源丰富多样。就文化资源的分布,从线型集中性来看,镇江北部沿江地带文化资源众多,自然和人文景观并重,适合进行条带状开发。从等级集中性分析和节点集中性来看,高等级、多节点文化资源主要集中于镇江市区、句容茅山、丹阳东北部等区域,呈现出聚集效应,有利于连线成片开发,发挥整体优势。但是,目前镇江市区和辖市乡村文化资源开发,特别是文化旅游开发的整合度较低,大部分旅游仍然局限于市区的三山景区,未能充分重视城乡旅游对于城乡融合发展的带动作用。

• 聚落空间地域文化特色鲜明,但传统风貌正在遭受破坏

镇江自然地域类型多样,孕育了乡村地区丰富多元的聚落空间。西部的句容和丹徒以低山丘陵为主,东部的丹阳和扬中以平原和圩区为主,因此在村落形态上,既有山地丘陵型村落,也有江南平原型村落和沿江圩区型村落。不同类型的村落在选址、规模、密度和肌理上深受农耕文化的影响,充分体现了“顺应自然,因地制宜”的基本准则。市区范围内有宝堰历史文化名镇,华山村、葛村、儒里村、黄墟村、龙山村等传统村落,丹阳有九里村、柳茹村传统村落, 句容扬中有丁庄、西冯、宽新圩、五虎圩等特色田园乡村,这些错落有致的自然村落中仍保留有见证乡村文化变迁的传统民居、宗祠、牌坊、古树名木等历史文化遗存和代代传承的民间工艺,是体现乡村地域文化特色的重要节点。

然而在工业化、城市化迅速推进过程中,很多村庄在消亡,乡村文化失去赖以延续的载体。同时城乡关系的演变和农村产业的重构所形成的经济力量正在改变着原有格局,乡土文化日渐式微,乡村风貌正在遭到不同程度冲击。乡村风貌城市化、趋同化,乡村建筑风格凸显出城市审美;乡村建设忽视自然山水环境和气候特征,挖山填水,破坏了人地和谐关系;部分村庄整治改善局限于外立面,对基础设施及居住条件的改善相对滞后;传统风貌建筑逐渐衰败,缺乏日常维护修缮;部分村庄被周边村级工业区逐渐包围,对聚落周边环境影响较多;随着传统乡村社会的不断解体,村庄的“空心化”“老龄化”不仅造成乡土建筑等物质环境维护翻修艰难,也导致乡村非物质文化遗产传承的持续困难。

• 乡风民俗底蕴深厚,但社会影响日渐变弱

农村作为民俗活动发源成长的土壤,民俗活动的内涵与形式和农村生活密不可分。镇江历史文化源远流长,乡村地域至今保留着大量的乡风民俗。诗书礼教、尊老爱幼、睦邻友好、守望互助等理念根植于镇江乡风民俗之中。镇江还有华山庙会、九里季子庙会、儒里朱氏祭祀、圌山黄明节、丹徒南乡服饰、扬中河豚文化等民俗类非物质文化遗产。

乡村文化发展需要调动各个方面的积极性,文化主体是乡村文化发展最直接的动力来源,农民是民俗文化传承的主体。但是随着城市化的快速推进,一些村庄被拆迁,原有的乡风民俗、历史文化不断流失。未被拆迁的村庄,乡村人口流失严重,尤其是乡村文化主体中的主要部分青壮年群体的流失,他们大多选择走出家乡,来到城市务工以改善家庭生活,加剧了乡村地区的“空巢化”与“老龄化”现象,这一定程度上影响了农村劳动者的素质,使得文明乡风的建设存在着人才短缺的瓶颈,乡风民俗观念不断淡化,农村习俗正在逐步消亡。

另外,农村地区文化基础设施建设投入不够,公共文化资源偏少,文化产品形式单调,适合农民需求的文化产品供给不足,公共文化服务单调匮乏,农民喜闻乐见的民间文化没有得到充分挖掘和利用,造成了乡土文化传承乏力。

• 传统工艺种类丰富多样,但传承和发展不足

镇江是国家历史文化名城,文化艺术源远流长,本土民间工艺资源十分丰富:有以灯彩、竹编、天鹅绒织造等为代表的镇江地方手工艺;有剪纸、面塑、竹编、石雕、挑花、正则绣、扎染画、烙铁画、瓷刻等地方传统工艺。截至目前,我市有非遗代表性项目566 项,其中,国家级9 项、省级74 项、市级136 项、县(市、区)级347 项;非遗代表性传承人343 人,其中,国家级6 人、省级19 人,市级代表性传承人95 人、县(市、区)级223 人。

然而,也需看到传统工艺发展速度较慢,传统工艺项目发展规模小,随着工业化、城市化的发展,地方传统工艺遭到外来文化冲击,有的传统工艺品因人们的审美观念和生活方式的改变而被淘汰,传统工艺濒临失传的危险。掌握一定传统艺术技能的民间艺人已为数不多,甚至不少传统工艺技法缺少传承人,一些传统民间绝技伴随着老艺人的逝去而销声匿迹。可以用来进行传统工艺传承活动的工艺制造和教学基地较少,有限的传承活动规模难以满足传统工艺快速传承和发展的需求。

3. 乡村振兴背景下镇江乡村文化建设的路径分析

• 多措并举加速乡村文化建设人才回流

人才是有效激活乡村文化发展动能的重要源泉。面对乡村人口流失导致乡村文化主体缺位的困境,必须果断采取措施,积极营造有利于人才回流的就业与创业氛围。要采用“输血式” 与“造血式”并行的人才引进与培养模式,所谓“输血式”即是为乡村地区引进优秀的专业人才,鼓励外出乡民积极返乡,为乡村文化建设贡献力量。所谓“造血式”,顾名思义就是要激活乡村地区培育本土乡村文化建设人才的“造血细胞”,为乡村文化发展提供源源不断的人才支撑。

第一,要为优秀人才返乡创业、就业开辟绿色通道,鼓励乡民为家乡文化建设与发展耕耘奋斗。政府部门要出台优惠政策,加大招商引资力度,为乡民提供更多在家门口就业的机会, 使返乡就业人员既可以提高经济收入又有更多机会投入乡村文化建设工作。第二,振兴乡村教育,重视乡村文化的家庭教育,为乡村文化培育建设者和接班人。第三,探索乡村地区与地方高校的交流与合作,营造以文化研究带动乡村文化发展的氛围。

• 保护利用城乡历史文化遗产,传承城乡历史文脉

• 摸清历史文化资源家底,加强保护规划编制实施

改变重城轻乡的文化遗产保护思路,全面摸清城乡历史文化资源家底。通过不可移动和可移动文物普查、历史建筑认定、地名普查等历史文化资源调查工作,摸清全市历史文化资源现状,不断扩充全市历史文化资源名录,进一步挖掘历史文化遗产内涵,积极推动各级文物保护单位、非物质文化遗产的保护、提级。

科学编制实施保护规划,加强城乡历史文化遗产保护,在保护规划指导下科学实施历史文化资源的保护和利用工程。

• 整体发展与重点保护相结合,传承发展城乡传统文化

构建“历史文化名城——历史文化名镇——历史文化名村、传统村落、特色村庄——各级文物保护单位、历史建筑、其他历史文化遗存——非物质文化遗产”城乡文化遗产资源整体保护体系。

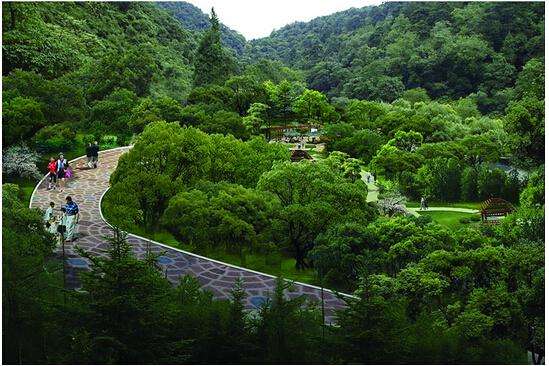

乡村地区重点推进美丽镇村建设,因地制宜挖掘彰显独特的人文、产业和风貌特色,建设特色各异、富有活力的特色镇村。结合乡村规划实施农村文化保护、传承和提升行动,加强农村文物古迹的保护。加大对剪纸、面塑、竹编、石雕、挑花、正则绣、扎染画、烙铁画等民间工艺的扶持力度,深入挖掘优秀传统农耕文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范。培育乡村文化人才,传承乡土文脉,保护优秀非物质文化遗产,加强农耕文化、民间技艺、乡风民俗的挖掘、保护和传承。

• 加强城乡文化资源整合,推动城乡公共文化资源和旅游资源一体化发展

统筹城乡公共文化设施布局、服务提供、队伍建设和资金保障,推动公共文化资源向农村倾斜。按照有标准、有网络、有内容、有人才的要求,在镇江市域形成“市级——区级——街道/ 镇级——社区/ 村”四级公共文化服务体系。积极推动公共文化服务向乡村地区延伸,结合行政村管理单元,规划发展村庄按照农村基本公共文化服务清单和功能配置标准合理配置村级公共文化服务设施。以道德讲堂、文化礼堂等阵地建设为重点,推进村级综合性文化服务中心建设,完善服务功能,提升管理水平。鼓励修建乡村史志修编,推广建设村史馆,乡风民俗馆、百姓大舞台,村民食堂、村规民约墙、家规家训墙、好人好事榜、移风易俗宣传公示栏、公共祠堂等公共文化设施。

有效整合全域文化旅游资源,加强地方历史和民俗文化的保护和传承。在市域范围内串联江岛、城林、山水、宗教、乡村、美食等旅游资源,形成文化休闲、山水观光、乡村休闲、康养度假等丰富多样的旅游产品体系。城市地区结合历史文化街区等特色街区形成旅游特色街区; 乡村地区结合江心洲、世业洲、句容和扬中乡村民宅形成特色民宿群,结合农场、特色采摘区、植被景观形成特色采摘区、自驾游基地、旅游风景道。建立联通城市、乡村和旅游区的旅游交通体系。乡村地区引导扶持休闲农业,发展农村民宿、农事体验、农业观光等休闲业态,以“文化+”为核心理念,大力发展乡村特色文化产业,实现农旅融合。

• 促进城乡文化流动,实现线上线下互联互通

文化资源流动频率越高,城乡文化整合发展程度就越高。积极开展送文化下乡,通过送戏剧、送电影、送图书、送故事、送展览等活动让文化网络逐步从城市延伸到农村;加大政府购买公共文化服务力度,推进公共文化巡展巡讲巡演、送书下基层等流动服务;促进城乡文化从业者之间的城乡流动,引导企业家、文化工作者、退休人员、文化志愿者等投身乡村文化建设,丰富农村文化业态。农村地区积极挖掘、保护传统文化,培育、打造有竞争力的传统工艺产品,促进传统工艺提高品质、形成品牌、带动就业;积极开发传统节日文化用品和古琴、太极拳、舞狮等民间艺术、民俗文化表演项目,促进文化资源与现代消费需求有效对接,吸引城市民众。

充分利用互联网,在网络上实现城乡公共文化城乡均等化。优化升级公共文化数字平台, 整合相关微信公众号,实现文化直播、场馆预约、艺术普及资源共享等新功能,打造“文化在线”公共文化服务新模式,推进线上和线下一体化的公共文化服务体系建设。

推进乡村优秀文化资源数字化,做好农村文化产品的包装和宣传,扩大农村传统文化的影响力。建立历史文化名镇、名村、传统村落、优秀传统文化、非物质文化遗产、村乡风民俗、传统工艺“数字博物馆”,利用数字媒体推广农村优秀传统文化。

4. 结束语

综上所述,针对镇江乡村文化建设中存在的问题,应多措并举,重建乡村文化共同体,保护传承利用城乡历史文化资源,加强城乡文化资源整合和双向流动,以“文化+”为核心理念,发展乡村特色文化产业,做好乡村文化建设,推动乡村文化繁荣发展。

(作者为镇江市规划勘测设计集团有限公司高级规划师)