走进研究会

图文推荐

古运河老城区段的景观提升和利用研究 ——以镇江段为例

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-01-13 阅读数:

古运河老城区段的景观提升和利用研究

——以镇江段为例

梁丽丽

镇江,国家历史文化名城,位于长江和京杭大运河的交汇处,自古就是运河南北之商埠重地,是江南大运河的起点。镇江古运河全长16.69 公里,由西北向东南贯穿主城区,是镇江的母亲河、生命河。镇江古运河最早开凿于秦,距今已有2600 多年的历史,承载了镇江从古到今的财富与文明,孕育了古城的悠久文化,记载了镇江的历史变迁,是镇江独有的文化资本。其中, 古运河老城区段(平政桥- 塔山桥)具有重要的地理位置、丰厚的历史文化底蕴、独特的生态系统和水景资源,是不可多得的旅游资源,她的景观提升和利用研究,对带动镇江老城区的城市更新、激发周边区域的发展活力具有重要意义。

一、古运河老城区段现状问题

1. 遗迹待修复,文化未彰显

镇江古运河段相关的历史文化遗产有43 处,分别为水利工程类11 个(古河道、码头等),交通设施类2 个(虎踞桥、丁卯桥遗址),历史地段类5 个(姚一湾、大杨家巷、荣庆里、东门坡、新河街),历史街区类3 个(西津渡、伯先路、大龙王巷),历史建筑类18 个,古遗址类3 个(宋元粮仓遗址、京口闸遗址和玉山大码头遗址),近现代重要史迹及代表性建筑类1 个(自来水厂旧址)等。

据考证,古运河保留有璀璨的历史文化、漕运文化、城防文化、诗词文化、非物质文化等, 亟待激活发扬。

2. 景观待提升,慢行不舒适

古运河历史发展悠久,曾经繁茂的漕运历史使沿河发展出生机繁茂的生活面貌,而如今随着航运功能的消失,加之周边与城中村接壤,致使沿线设施破旧杂草丛生,景观风貌无法衔接周边城市绿地。老城区段周边分布大面积的居住区,但沿线仅分散有少量开放空间与公园, 例如春江潮广场、八号码头开放空间、河滨公园、珍珠广场等供居民休憩的场所,整体来说开放空间比较欠缺,且各开放空间及公园分散较远、沿线缺乏供人驻足的开放空间,无法满足居民的日常休闲活动所需。另外,由于部分开放空间与公园建设年代较长,提供的活动空间单调,基础设置老化,对居民吸引力不足。郁闭的上层植物空间影响了中下层植物的生长,侵占了部分步道空间。部分树种出现病、死现象。景观停留节点软景搭配缺乏特色。

现状步道宽度较窄,以1-1.3 米为主,行人步行不适,其中:迎江桥至西门桥,东侧长度345 米,材质为花岗岩铺装,宽度2 米;西侧长度320 米,材质为陶瓷碎拼,宽度1.3 米;西门桥至新西门桥长度250 米,东侧没有道路;西侧利用挡墙顶为道路,宽度1.3 米;新西门桥至中山桥长度350 米,东侧、西侧材质为塑木、陶瓷碎拼等形式,宽度1-1.5 米;中山桥至解放桥长度1445 米,东侧材质为卵石、陶土砖,宽度1.3 米;西侧材质为卵石、块石碎拼,宽度1.3 米。现有步道主要材质为:花岗岩、瓷砖碎拼、卵石、陶土砖、块石碎拼、塑木六种材质,步行舒适度低、防滑性差。

3. 城河待联动、水质未改善

把镇江古运河和其他兄弟省市的古运河一起,作为一个体系,进行整体开发和推介,扬州古运河、杭州古运河、德州古运河、济宁古运河等运河景观整治已基本完成,运河面貌各具特色。而镇江古运河,目前是一个单一的带状绿地,需要在空间上与城市进行联动。

通过污水“333”工程,上游地块进行了雨污分流改造,但不可避免存在雨污混接、错接的现象,部分排口仍存在污水下河的风险;并且,古运河沿河截流管道位于二级平台下,截流效率低,管道缺陷多,缺陷管道长度占比约34%,存在污水渗漏和河水倒灌的风险;同时,沿线地块基本为老城区,地表径流污染严重,管道沉积物多,在雨水的冲刷下,地表径流污染和管道沉积物直排古运河;此外,古运河上段为两级挡墙复式断面、水生植物较少,水体自我净化和自我修复能力不足。

二、景观提升和利用

1. 文化彰显,绘古今长卷

古运河作为镇江的文化河,镇江有责任、有义务加强对运河的保护和对历史文化内涵的挖掘。研究通过挖掘、保护和重现古运河沿岸人文遗珍,展示镇江特色运河文化,将文化氛围融入人们的休闲活动中,以此打造最具文化氛围的河段,提升镇江历史文化名城形象。

本研究以漕运文化为主导,同时展现镇江的城防文化、诗词文化。

漕运文化:作为一座运河沿岸的历史文化名城,镇江的城市格局及发展变迁与运河有着密不可分的关系。历史上,古运河是粮食、物资、钱财的水上重要供应线路;漕运时代给镇江带来了发展的机会,在漕运时代后,希望漕运文化的精髓保存在古运河上,让市民见证上千年的漕运历史和文化。

城防文化:镇江城为东西格局,东北府城,西北新城,沿用了明初重建的府城墙,均在大运河东岸,城墙轮廓受山水影响呈现不规则形态,其中府城东南角至西门约半圈城垣以大运河为护城河。

诗词文化:中国古典园林是充满诗情画意的,与古诗词有着极为密切的关系。镇江地处江南水乡,历史悠长,文人骚客多会于此。历史给镇江留下了宝贵的文化财富,将这笔财富利用起来,是对场地的尊重。

基于以上文化,梳理提升8 个景点:廊桥平政、袁公义渡、溧阳码头、丹阳码头、西门遗址、河滨公园、诗词光影、珍珠广场。

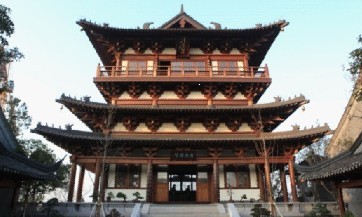

(1)廊桥平政:位于平政桥,平政桥是连接小金山湖和古运河的重要节点,也是古运河的起点,在平政桥利用古典的廊桥强化古运河入口;

(2)袁公义渡:位于老西门桥两侧运河沿岸的袁公义渡、丹阳码头、溧阳码头,是镇江古运河上一处重要的客货渡口,与位于双井路片区的原积水奥、归水奥等构成了古运河上一处大型的物资集散地。此处设置纪念袁公的义渡碑亭,增加袁公雕塑、同时将渡船与观景平台结合,让市民可以更好的参与活动体验;

(3)溧阳码头:增加体现码头文化的货运及蒸汽轮船等历史文化元素;拓宽平台空间,在挡墙上通过浮雕再现繁忙的货运场景;

(4)丹阳码头:丹阳码头是历史上重要的运粮码头,设置了码头平台,挡墙上进行运粮文化装饰;

(5)西门遗址:为镇江明清府城西城门( 金银门) 瓮城遗址,是向西出城通往城外码头的重要通道。原镇江古城墙沿运河一侧布局,古城墙底座采用条石,上层为灰砖。此处结合现状用地,建设遗址主题公园;

(6)河滨公园:位于新西门桥至中山路桥之间的运河东岸。原为始建于民国24 年面积0.75 公顷的河滨公园,紧临镇江市少年宫,深受市民喜爱。该园由著名造园专家陈植设计,后有所改造。在广场上增加文化景墙,北侧林下场地复建原河滨公园大象滑梯;

(7)诗词光影:珍珠桥—解放桥之间区域,利用现状大面积挡墙,结合夜景投射的设备,将诗词文化展示出来;

(8)珍珠广场:结合体育元素与赛珍珠文化,对广场廊架设施进行更新提升,打开广场看向古运河视线。

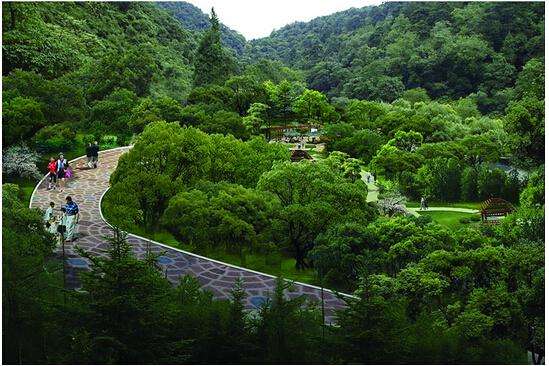

2. 风景营造,塑活力廊道

研究对古运河沿线采取整体性规划,形成带状景观空间,串联城区绿化空间,呈现出连续的开放空间与公园序列,以此恢复运河生活面貌。建议重点打造滨河入口空间,为不同年龄段居民建设其需求的活动休闲空间,并完善绿化与基础设施、增加种植景观、进行生态修复等。老城区段贯穿市区,能够为居民添补缺失的日常休闲活动空间。

现状乔木大部分栽植于1992 年,树龄30 年左右,种植植物约60 余种。本项目设计保留现状绿化乔木骨架,以地被、垂直绿化、水生植物为特色,在场地中构建临水而游、悠然自得的未来城市休闲花园,营造依水自然生长的植物空间,打造四时有景的运河植物花园。

(1)景观绿化设计:

设计通过四个层级:挡墙上部区域、挡墙墙体区域、河岸边坡区域、水体区域共同打造景观线。

挡墙上部区域保留现状乔木,节点增加花境及特色地被。

挡墙墙体区域进行垂直绿化,为便于后期管理,基调品种为爬山虎、中华常春藤、金刚藤; 节点依据挡墙南北朝向选择垂直绿化品种,朝南、朝西种植多花蔷薇、藤本月季、凌霄,朝东、朝北栽植茑萝、络石等。

河岸边坡区域保留现状乔木,地被退化区域补植耐荫地被。

水体区域增加开花水生植物,同时栽植具有净化水体作用的沉水植物,狐尾藻、菹草、金鱼藻等。

(2)植被色彩搭配

地被整体色调以紫粉色为主,整体营造大爱镇江的浪漫氛围。从解放桥—平政桥逐渐形成紫色——粉色的渐变。

(3)对整体交通步道进行整体规划改良,对其铺装、宽度、垂直交通等进行细化设计。①步道贯通:结合现有步道,打通堵塞地带;②上下连通:根据现状,新建台阶,实现运河步道与城市街道的便捷沟通;③拓宽道路:将原有1.0 ~1.3 米宽道路,拓宽到1.6 ~2.0 米,并改善路面铺装,以透水混凝土路面为主,木栈道、铺装为辅助,并铺设慢跑道。

主要道路建设内容:迎江桥至中山桥,步道材质为透水混凝土,宽2 米;中山桥至解放桥,东侧临水步道材质为卵石步道,宽1.8 米,西侧临水步道材质为透水混凝土,宽1.6 ~2 米,二级步道材质为透水混凝土,宽2 米等。

三、城河联动,融山水格局

重新梳理古运河的内外路网关系,并将沿河的绿地空间纳入一并考虑。首先,贯通外围漫步道,建立多样漫步系统。其次,建设驿站、码头、夜景游船等中转配套设施,包括依托驿站建筑植入时尚餐饮店、游品汇等;增设码头等;完善夜景游船线路周边设施与灯光等。

国土空间规划中要求运河沿线:整治修复沿河生态空间、提升滨河生活空间品质、转型升级临河生产空间。

《大运河国家步道建设方案研究》提出大运河国家步道建设是推动大运河国家文化带建设的重要举措,对展示国家文化,树立国家形象,体现国家精神具有重要意义。古运河可在:游径系统、交通街接设施、公共服务设施、市政设施、标识设施、智慧信息平台等方面进行提升。同时运河沿岸建筑风貌控制规划要求涉及:①具民国风情的地域民居聚落特征;②新旧交融的有机更新的建筑风貌;③具有传统建筑元素。

另外,大西路地块位于镇江历史文化轴与古运河的交汇处,它与河滨公园、余福里、新河街所形成的运河文化轴又连接了城市商业轴和滨江风光轴。并且由于该地块处于多个城市功能带和功能板块之间,因此也成为了重要的城市节点,应该发挥更多的城市功能,不仅能作为城市绿地,还可以植入部分商业业态。

四、结语

本研究以古运河景观提升为重点,以生态修复为核心,切合镇江“山水花园”的城市概念, 改善和保护古运河流域生态系统;有机结合休闲商业空间的开发,并塑造独具特色的滨河夜景,营造24 小时充满活力的都市休闲区;同时,增加运河内涵,激发城市活力,也给市民提供了更好的休闲游憩场所。

(作者为镇江市规划勘测设计集团高级工程师)

- 上一篇:乡村振兴背景下镇江乡村文化建设路径研究

- 下一篇:京江一长江文化的特色篇章