走进研究会

图文推荐

试论江南民俗信仰文化对镇江社会的影响

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-08-15 阅读数:

试论江南民俗信仰文化对镇江社会的影响

徐苏

摘 要 江南民俗信仰文化是江南文化的有机组成部分,有着多层次的丰富内涵,而其中所倡导的崇文重教之凤对江南社会的影响极大。镇江地处江南,受此凤气影响,民风古朴, 崇文重教,江南文化与历史名城相互赋能,促进了城市的文明进步和社会发展。

关键词 江南文化;江南民俗信仰文化;镇江

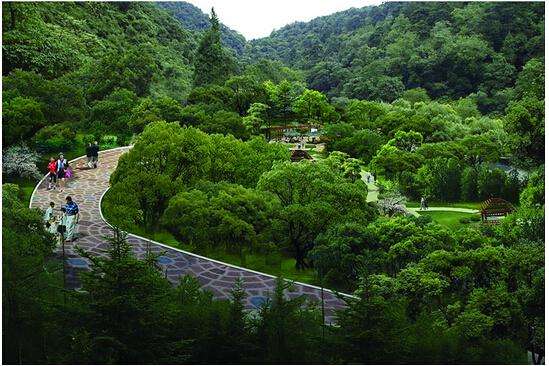

江南文化是丰富多样的江南地域文化的总和,有着多样的文化表达,也受到不同地域的 文化影响而不断形成新的文化形态,是中国传统文化中极具特色的地域文化之一。它不仅体现在自然景观上,还包括了人文精神、艺术创作和社会习俗等多个方面,涵养出旺盛的生命力。其中,江南民俗信仰文化是江南文化的有机组成部分,是在江南历史发展进程中逐渐形成 的一种文化样态,有着多层次的丰富内涵,沉淀于江南人的日常生活和价值观念中,而崇文重 教是江南民俗信仰文化中最重要的经典元素,对区域内的人影响最大。因为江南城市是江南文化的外化、活化和创化。江南文化与城市的发展相互赋能,将催生新的城市形态和城市生活。而地处江南的镇江,无论是历史还是当今,都受到了江南民俗信仰文化的辐射,影响深远。

一、江南民俗信仰文化催生重读书、重教育的习俗

江南社会素以文化教育繁盛著称,传统的世家大族有若重读书、重教育的习俗。这一习俗也早已成为镇江文人的一种规范。以镇江读书世家丁氏家族为例:丁氏家族源远流长,其先祖 宋代就已经南下到达镇江,并在此落户生根,繁衍生息,成为当地有名的一支望族。他们世代 以儒为业,以读书为荣,著名学者柳治徵称其家族不愧为"丁氏世学”。千百年来,丁氏族人以科举为先,奉行“达则兼济天下”的抱负,通过仕途,实现了族人的心愿,成为国家的栋梁之材, 在多领域内涌现出许多杰出的代表人物。

据光绪《京江丁氏族谱》等书籍记载,族中代表人物有:著名学者丁度,北宋大臣、训沽学家 。他长年为仁宗讲解 经史,仁宗常称他为“学士” ,代表作《集韵》10 卷,比《广韵》收多27331 字 ,是全国有名的训沽学巨著。显赫的高官丁素,官至南宋参知政事、礼部尚书兼观文殿学士。丁煜,权知南宋镇江军府事,总辖苏、湖、常、润四州军民事兼督粮饷。明初著名的文学家丁元吉,明代宰相斯贵从学于他的门下,为人宽厚仁爱,才思宏远,诗词古文都好,著有《陆右丞蹈海录》1 卷补l 卷,《丁易洞先生文集》64 卷,明代学者吴宽称之“清修苦节,博雅多闻”(柳治徵编《里乘》卷四”丁氏世学”儿明代的理学家丁玑,他读过许多经学方面的著作,著有《洪范 正误》1 卷《四礼仪注》4 卷、《大学疑义1 》卷、《初斋集10》卷,是明代学者李赞《续藏书》中记录的理学名臣之一。

丁氏家族还是清代有名的翰林之家,这是镇江其他名门望族尤法与之相比的。丁氏家族 中曾一连出了四位翰林,分别是丁立钧和他的父亲丁绍周册胞兄丁立瀛、堂兄丁立干,他们都是传授学业的楷模。丁绍周(1821—1873) ,字濂甫,号 亦 溪 。道 光 三 十年(1850) 进士 ,授翰林院编修,历任詹事府中允、国史馆协修、实录馆纂修、功臣馆纂修、湖广道监察御史、京畿道监察御史、内阁侍读学士、太仆寺少卿、光禄寺正卿、浙江学政等职。勤于政务、忠于职守,因操劳过 度,卒 于 浙 江 督 学 官 署 任。著 有《蜀 游 草 诗 集》等。丁 立 瀛 (1844—1907) , 字丽生,号伯山。同治十年(1871) 进士 ,授 翰林 院 编 修 ,历 任礼部掌印、顺天府丞等职,光 绪 二 十八年出任江苏全省高等学堂(原江阴南菁书院)总教 习。丁立 干 (1837—1902) , 字桐生,号 质 夫。同治 七年(1868) 进 士 ,授 翰 林 院 编 修 。光 绪 五 年(1879) 担 任顺天乡试的同考官。光绪八年(1882) 担 任云南学政,上 任后力除考试中的积弊。光绪十一年( 1885) 担 任 司 业 、十八年( 1892) 担 任 武 会试副总裁、二十年(1894) 担 任詹事府詹事。著有《种竹轩试帖》1 卷。丁立钧(1854— 1902), 字叔衡,号恒斋。光绪六年( 1880) 进士 ,授翰林 院编 修 ,先 后 担任 武 英 殿 协修、纂 修、总纂、提调,国史馆协修,会典馆绘图处提调、顺天乡试同考官、湖南乡试副考官、“强学会“总董、山东沂州知府等职。光绪二 十五年(1899) 出 任江阴南菁书院山长,南菁 书院改为高等学堂后,继 任总教习。著有《历朝纪事本末》等。

清末民初,丁氏家族出了一个文坛奇才丁传靖。他学问深厚而广博,创作了许多脸炙人 口、流传后世的优秀作品,现可考知的约30 种。其中重要的有《附公文存》《附公诗存》《沧桑艳》《清大学士年表》《督抚年表》《历代帝王世系宗亲谱》《清代名人齿录》《东林别传》《两朝人瑞录》《江乡渔话》《都下名人故宅考》《甲乙之际宫闱录》《红楼梦本事诗》《明事杂咏》等。他的作 品题材广泛,涉猎戏曲传奇、诗词歌赋、古文骈文、文史考证等多方面。新中国成立后,丁氏家族出了一个著名的教育家丁石孙。他曾是北京大学校长,第九届全国人大常委会副委员长。著 名学者季羡林先生在北大百年校庆时这样说:北大历史上有两位校长值得记住,一位是蔡元 培,另一位是丁石孙。丁石孙也是著名的数学家。他长期从事数学教学和行政管理工作,在代 数、数论、应用代数、代数理论的研究方面取得多项成果,对数学教育的目标和方法提出了独 到的见解,是在中国开展代数数论研究的倡导者之一。

丁氏家族发迹于北宋,到了明代进入盛期。族人以读书自养,其家风家训的传承在家族文 化中占据重要地位。这些家风家训不仅体现了儒家传统的道德观念,还融入了地域特色和家 族特点。丁氏家族的特点是:族人的读书风气浓厚。许多文人著书立说,修身养性,成为知名的学者更多的人则以教书育人为重,把毕生的精力投到教育兴学中去,形成了桃李满天下的奇 观。在其族人奉行的“阖族要务”中,除了与一般家族所共有的敬老爱幼、修建祠堂、定期祭祖、 续编家谱外,特别强调了重视读书和人才的教育,这是其宗族门第鼎甲之盛的一个重要原因。 从族谱中记录的《阖族要务》条文中,我们看到了这个家族特别强调了读书兴学的重要性。要 求族中必须设立义学:“丁繁之族,宗房之贫富不均,子孙之贤愚不一,其间有父贤而子不肖, 子肖而孙不贤者,盖由失学之故耳。谚云,族盛必流诚哉,是言也。若有一人不肖,不特有沾乃祖,乃父亦且有关,于阖族之光辉不可不留心于此。法之最善者,尤过设立义学,或于公堂、或于祠侧,延请塾师,凡是族中子弟,或有家寒不能读书,间有父死不能从学者,悉令入馆受教, 其塾师必择老成勤笃者。修金供膳,取诸祠中公积之余,果能久远不替,则不肖者渐化为纯良, 不致流于污下。有能奋志攻苦者,竟至青云得路,腾达飞皇,他日光荣门第,辉耀宗祠,皆义学之功也。阖族敬勉举行幸甚。"(《京江丁氏族谱》卷七)

为了加强族人的培养,《阖族要务》中又专门规定了祚族中举行文会的条文:“曾子曰:以文会友,以友辅仁。乡有文会古之制也。欲使阖族子弟进德修业,互相切磋,则莫如举行文会。其会所或就公堂。或于祠内,择族中耆儒硕德品学兼优者主司之。期定每月初三十八日,凡族 中能文者,咸令入会领题作文,文成批阅分列等第,优等者公祠赏花红银两,以勉励之。或有家寒夜食不敷者,月给薪水以周济之。庶畿人材以培植而成学业,以观摩而进,异时云路飞腾,光前裕后,必基于此焉。" (《京江丁氏族谱》卷七)应该说丁氏家训中的读书兴学条款很有意义, 它对丁氏家族最终成为江南读书世家起到了关键作用。

在江南民俗信仰文化的影响下,镇江不仅传统的世家大族重读书、重教育,那些出身底 层的家族同样也很重视族中子弟的读书问题。李承霖(18 03- 1886) , 字雨人,号果亭,丹徒人。他生于寒门,幼年生活极端贫困,但受家族的影响,求学的劲头不减,从小就喜欢读书,励志科举。道光四年(1824) 他考入府学 ,道 光十一年(1831) 获得优贡生 ,道 光二十年 (1840) 考中状元,授翰林院修撰。道光二十三年 ( 1843) 三月圆明园正大光明殿大考中,他和曾国藩等人同获二等,被放广西乡试正考官,并提督广西学政。他重视教育和人才的培养,纪律严明,整顿考场的舞弊风气。阅卷时,凡被其他幕僚摒弃的考卷,他都要仔细地复审一遍,以免有真才实学者 被弃用。曾担任翰林院侍讲学士,为皇室抄录《开国方略》。咸丰年间,因母丧归里守孝,以后就 不再出外为官,以传教子孙自乐。

李承霖写过不少诗文著作,地方志中可以看到他为兴办教育而写的文章。由于战乱的影 响,其生平诗文多散失,只剩《劫余仅存》3 卷和《丹徒宾兴经费征信录》1 卷。他的子孙也争气, 继承了家族的读书求学之风。长子李慎传(1833—1882) , 字君胃,号 子薪。同治九年(1870)举人,担任过江宁府学训导、国子监学正。喜博览群书,潜心研究,他涉及的研究范围较广,除经史外,还涉及星算之学等。工诗古文词,尤擅长古近体诗。著有《植庵集10》卷、《行山路记1》卷和《军兴二十年语》0 次子李慎衙( 1836—1905) , 字子均,号 鸿轩,同治三年(1864 ) 举人,同治十一年 ( 1872 ) 入京,任刑部郎中。他博闻强记,学问很好,经史子集多有涉及,尤其对地理学有深厚的造诣。在京多年,淡泊名利,诗酒流连,时常与其兄李慎传诗歌唱和,人称“大小苏勹有《禹贡易知编》《瀛环新志》《鸿轩诗稿》等著作传世。其侄孙李寿铨勤奋好学、天资聪颖,李承霖不时地予以指导,致使其阅历修养和文学造诣日进,被聘请到安定和梅花书院执教。

二、江南民俗信仰文化弘扬对社会名贤的崇拜

江南民俗信仰文化中的崇文重教特征,也表现在社会对名贤的崇拜和重视。镇江崇文重 教的特殊环境,曾造就了一批在全国享有盛名的科学家,先后涌现出葛洪、陶弘景、何承天、祖冲之、沈括、苏颂等在中国历史上具有代表性地位的重要人物。这些人所达到的科学成就,如 葛洪的《肘后备急方》,陶弘景的《图经本草》,何承天的元嘉历,祖冲之的大明历、圆周率,沈 括的《梦溪笔谈》,苏颂的水运仪象台,不仅在镇江历史上占有重要地位,在整个中国的科学史上,也写下了浓墨重彩的一笔。

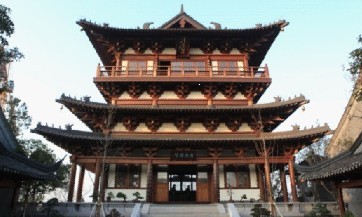

镇江崇文重教的特点是:“敬奉贤人、见贤思齐",营造了”重贤尚贤敬贤”的社会氛围。明代镇江编纂过《润州先贤录》一类的书籍,专门褒扬镇江名贤爱国之举、两袖清风、捐资兴 学、慈善救助的先进事迹。社会上也纷纷为名贤建立祠堂,来纪念他们的丰功伟绩。如镇江北 固山上建有卫公祠,纪念历史上三次出任润州刺史的名贤李德裕。各家族的后人也纷纷为家 族的名贤立祠纪念,如张氏家族为清代“太平宰相”张玉书建立专祠,纪念他的业绩为族中后 裔示菹。在教育界,则江南民俗信仰文化中的名贤崇拜现象最普遍,几乎所有官办的府学县:学内,除立有先圣庙纪念孔子外,都建有先贤祠,奉祠历史上的名贤,据《嘉定镇江志》卷十载: “宝元中,范文正公仲淹载新庙学,置田养士,迨今赖之。因立祠殿庭之后。左丞王存为记。“纪 念为镇江作出贡献的名贤范仲淹。《至顺镇江志》又记:丹徒县学内有“先贤祠,在大成殿之西偏,奉祠濂溪、明道、伊川、晦庵、南轩五先生”,纪念著名理学家周敦颐等五位名贤。这种崇拜 社会名贤的风气,至今仍得到传承和弘扬,以激励社会的正气。如镇江为纪念宋代著名的科学 家苏颂,在因胜寺内建立了苏颂纪念堂;为纪念清代著名的廉吏王仁堪,在金山建立了王仁堪 纪念馆。

古代书院也是表现社会对名贤崇拜和关注的重要场所。社会上兴办的书院,目标是培养 具有谦、勤诚、治品质的人,所以不仅重视学子的读书,也同样重视对名贤的崇拜。镇江宋元 时期就有茅山书院、淮海书院和濂溪书院,明清时期有清风书院、香山书院、三山书院、杏坛书 院、宝晋书院等。这些书院都有奉祠社会名贤的传统,重视对江南民俗信仰文化中名贤崇拜风 气的弘扬。如茅山书院,又名金山书院,由处士 侯遗创建 千北 宋天圣二年(1024), 地点位于旬容茅山,侯氏在此教授生徒十余年,是北宋六大书院之一。宋代诗人巫彶有《茅山书院谒侯处士 像》诗旬“斋粮资讲舍,遗像拜山中。不尚神仙术,特存儒者风”,表达对这位学者的尊崇。淮海 书院是宋淳粕年间创立,由龚基先为首的淮乡先达捐金资助,位于北固山风凰池,内设有先贤 祠在殿后西北隅,供奉淮乡先达及创置书院者。濂溪书院是宋宝粕年间为奉祠寓居镇江的道 学家周敦颐所办,书院位于黄鹤山下的鹤林寺。清风书院是明正德十五年(1520) 为奉祠范仲淹所建,位于 寿丘山(即范公读书处)。宝晋 书院则 创于乾 隆二 十八年(1763) , 名贤崇拜也是书院教育的重要内容,镇江知府赵佑宸亲自为书院题联:“六载守京江,所期寒士欢颜,安得万间 广厦;一庵怀海岳,差幸昔贤遗迹,犹存千古名山。“书院内奉祠有苏东坡、米帝等人的先贤遗 像。

三、江南民俗信仰文化对少数民族的汉化影响

江南民俗信仰文化中的崇文重教特征,还表现在对少数民族的汉化影响,说明这已延伸 为全社会一种共同的规范和信仰。镇江是一个多民族混居的地区,尤其是历史上京口旗营的 存在,民族之间的传统习俗相互影响,相互渗透。清末时,旗、汉通婚的现象日渐普遍,对汉文化的趋同也渐进发展,促进了社会的发展和进步。以习武为生的八旗子弟,他们在江南文化潜 移默化的影响下,逐渐地汉化,兴起了办学的热潮,旗营内办的供旗民子弟就读的学校达到了 七所。据《京口八旗志》“学校志”中规定:“文武童生每五名内,取进一名归入镇江府学“深造, 进一步提升他们受教育的程度。

受汉化影响,京口旗营出了不少读书人,一些武将也能吟诗弄赋,书画俱精,反映了满蒙 文化与汉文化相互交融的成果。如左冀协领伊成阿,汉姓刘,字退斋,同汉人一样通经史,善书 法,精诗文,著有《宴如草堂诗集》。诗人达春布,汉姓石,字客山。他的诗有中晚唐诗人的风格, 如《卖菊》“风雨一肩秋”,又有《客至》“野蔬供客组诸葛,村酒呼童买百花”之旬,被广泛传颂。 著有《客山诗存》。清瑞,字齐山,正白旗人,汉姓艾,是京口旗营中写诗最多的人。《京口八旗 志》卷上“文苑”中称之“好故能诗,往往自出新意”。如《寻芙蓉楼故址》诗“飞楼缭渺已无踪, 极目高城锁乱峰。落H 平原秋 牧马,连江寒雨夜闻钟。橹声欤乃吟边过,客路 苍茫画 里逢。几 度欲将遗址觅,不知何处采芙蓉",受到镇江诗坛的赞誉,被选入多种诗集。

不少诗人琴棋书画俱精。如:燮清,汉姓项,字秋澄,蒙古奈曼氏正黄旗人,附生,以军功保知县。好诗工棋精书画,尤善鼓琴,多弦外之音,曾携琴登北固山,坐临江亭,抚弦独鼓,而江水 泪泪与琴声错杂,闻者不知其为琴声、江声,而燮清旁若尤人,萧然自得,著《养拙山房诗抄》二 卷。镶蓝旗佐领良智,汉姓怀,字穆腾。喜欢读书,终日手不释卷,尤精于清文及其书法,当地学 者得其片纸珍如拱璧。右翼协领全亮,汉姓柏,字邃庵,精于绘画,善画蝴蝶。80 岁时犹勾缕工细,绘出的蝴蝶栩栩如生。正自旗佐领宝书,汉姓张,字履素,工书法,能作诗,善写生,他的画 法师从黄石屏,以绘枯荷出名。胜昌,汉姓施,字琴夫,京口驻防。蒙古人。喜读书,工书画,博雅嗜古。他的书法酷似笸重光,画法师清代画家周镐。

旗营中兄弟联手,父子同业的读书人、书画家也不乏其人。如同济,汉姓柏,字作霖,蒙古正白旗人,工绘画,笔墨润洁,松猴尤精,曾师从浙江唐翰门下,得其技法。其弟国英,字子才, 增生,也精通诗文词赋,工小楷,好学文熙绘蝴蝶,栩栩欲活,勾勒细处超过文熙,又善画梅,自 号梦梅居士,著有《梦梅吟稿》等。还有文熙,字子和,汉姓刘,蒙古镶红旗人,善书画,绘蝴蝶最精,不假粉黛,栩栩如生,书法仿效董米,行楷酷似文征明。其弟文蔚,字子贞,亦精画蝶,随意 点缀,神韵飞扬。文熙的儿子彭庚、彭年,皆承家学,一个工书法,一个精绘画。文蔚的儿子荣、 魁、家不仅能画蝴蝶,兼工花鸟虫鱼。

更有甚者,受汉学影响,旗人中的佼佼者对汉甲骨文字的研究水平之高可以与刘厚趴罗振 玉等名家媳美。其代表者叶玉森(1880- 1933), 字驻渔,号中怜,江苏镇江人。他的祖先为满洲旗人。据叶氏子孙介绍:其祖先“随顺治入关的始祖封镇国公,其子袭封建威将军。他们的一个后人调任八旗京口将军,叫叶赫氏,后来因事革职,就单取一个叶字为汉姓,做了本地居民”。叶玉森通晓中西文化,涉猎学术多门,潜心著述研究,又考释甲骨文字,名盛一时。著有《殷墟书契前编集释》等多部甲骨文著作。在其刊千《学衡》24第期上的《殷契钩沉》二卷柳治徵序言中说:“吾友药渔,夙耽苍雅,宦游多暇,迥究益深。”评价他用”经生家法,故能契学宗师”,称赞叶氏是与王国维、罗振玉鼎足而三的契学大师19。34 年11 月9 日大东书局石印本《殷墟书契前编集释》到了著名甲骨学家董作宾手中,他在耻页上题记:“洪渔于契文多创获,贡献功伟,余所夙佩。”可见,董作宾对叶玉森学术水平的敬重。

参考文献

钱永波.镇江在江河交汇处升起[M]. 南京:江苏人民出版社,1998. 徐徐.镇江小史[M]. 镇江:江苏大学出版社,2020.

江苏艺文志编委会.江苏艺文志— 镇江卷[M]. 南京:江苏人民出版社,1994. 王骤.镇江史话[M]. 南京:江苏古籍出版社,1984.

徐苏.京口夜话[M]. 镇江:江苏大学出版社,2010. 春元.京口八旗志[M ]. 镇江:清光绪五年刻本

(作者为镇江市历史文化名城研究会副会长,研究馆员,镇江市图书馆原副馆长)

- 上一篇:试论镇江风骨

- 下一篇:消失在历史视野里的金戈铁马 ——京口驻防八旗汉军姓氏钓沉