走进研究会

图文推荐

熙宁七年苏轼的润州诗词之旅

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-08-15 阅读数:

熙宁七年苏轼的润州诗词之旅

喻世华

摘要 熙宁七年,苏轼两到润州。第一次是正月至四月到常润赈灾留住润州,第二次是十月从 杭 州到 密州赴任 途 经润 州。在苏轼 15 次停留润州期 间,熙宁七年是苏轼诗 兴最为勃发的时段。苏轼诗真实记录了苏轼与润州当地士人和佛教界人士的交往,强烈的纪实性带有文献类性质;苏轼词真实展现了苏轼的个人心绪、情感,浓郁的抒情性带有强烈的私人印记。这 对于开发镇江历史文化名城资源,深入拓展苏轼研究领域都具有一定价值和意义。

关键词 熙宁七年;苏轼诗;苏轼词;润州行踪;纪实文献;私人印记 中图分类号 1206. 2文献标示码 A

在苏轼与润州关系中,熙宁七年有着特殊的价值。熙宁七年,苏轼两到润州。第一次是正 月至四月到常润赈灾留住润州,是苏轼在润州逗留时间最长的一次;第二次是十月从杭州到密州赴任途经润州,在 润 州甘露寺参加了一次小型的文人雅集。在苏轼15 次停留润州期间 ,熙宁 七年是苏轼诗兴最为勃发的时段。两次过润,留下诗近40 首,真实记录了苏轼与 润州当地士人和佛 教界 人士 的 交 往 ,强 烈的纪实性带有 文献 类 性质;留下 词 13 首,真实表露了苏 轼的 私人悄感,浓郁的抒情性带有强烈的私人印记。这些在苏轼润州诗词中有着特殊的地位。

一、苏轼诗:强烈的纪实性

苏轼熙宁七年的润州诗主要写于正月至四月到常润赈灾留住润州时段。大致分为以下几个方面:

(一)与润州当地士人的交往

45.与润州亲友柳氏家族的交往

柳子玉与苏轼交谊很深,其子为苏轼妹婿,熙宁六年从杭州伴随苏轼到润州:“轼以转运 使檄,到常、润、苏、秀赈济饥民,周邠、柳瑾(子玉)附行。" 到润州后柳瑾极尽地主之谊。

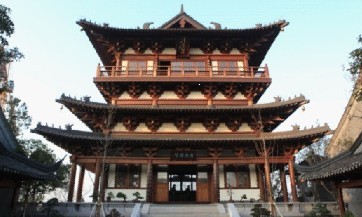

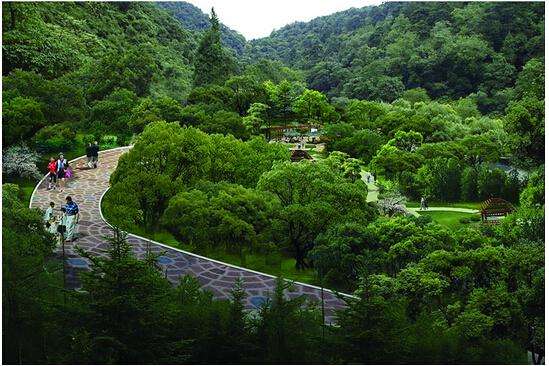

其一,柳子玉陪同苏轼游览润州名胜南山的鹤林、招隐以及金山。正月,苏轼与其游鹤林、招隐,有《同 柳 子 玉 游 鹤林 、招隐,醉 归 ,呈景纯》[2 ]538 ' 二月另有《游鹤林 、招隐二 首》[2 ]547- 548 ' 苏轼两游鹤林、招隐,显见其喜爱。鹤林寺是镇江南郊最古老,寺院规模最大,古迹、典故最多的寺院,旧 名 竹林 寺 ,位 于 黄 鹤 山 麓 ,创 建 于 东 晋 元 帝 大 兴 四 年(321 年),距 今已有1600 多年历史。相传南朝宋武帝刘裕幼年家贫,青少年时代到黄鹤山砍柴时,头顶常有黄鹤翩翩飞舞。称 帝后,遂改寺名为鹤林寺。唐玄宗开元、天宝年间,僧人元素任该寺住持,名为古竹院。招隐寺位于镇江南郊招隐山,始 建于 南 朝 宋景平元年(432 年),原为戴陨私宅,戴 公 仙逝后,其女 矢志不嫁,舍宅为寺遂名招隐寺。二月,与柳子玉多次同游金山,有《子玉以诗见邀,同刁丈游金山》[2 ] 544 、《金 山 寺 与 柳 子 玉饮 ,大 醉 ,卧 宝 觉 禅塌 ,夜分 初醒,书其壁》[2 ]5 气 南山 的 鹤林 、招隐与 金山现在都是镇江著名旅游景点,苏轼诗都制作成诗碑,为其增色不少。

其二,柳子玉邀请苏轼与家人聚会。正月,举行家宴招待苏轼,有《子玉家宴,用前韵见寄, 复答之》[2 ]540 ; 并让 家人拜 见 苏 轼 求学 ,有《柳 氏 二 外 甥 求笔 迹 二 首》[2 ]542- 544 《柳 子 玉亦 见 和 ,因以送之,兼寄 其兄 子璋道 人》[2 ]540 等等 留存。苏轼与其妹婿 一 家春 节多 次相聚 ,其乐 融融 。

其 三,柳 子 玉与苏轼离 别。二 月 ,柳 子 玉赴灵仙 任职,苏 轼有《送柳子 玉赴灵仙》[2 ] 545 , 还写了 生平第一首送别词《昭君怨·金山 送柳子玉》[3 ]49- 50 0苏轼诗歌生动、完整再现了与柳氏家族的亲情与友谊,这种友谊一直延续到苏轼生命的终点。

2.与润州两代同年刁氏家族的交往

熙宁七年(1074 年)春,苏轼 诗歌 记 载了与润州两代同年刁约、刁墙的交往。

刁约,《京 口耆 旧 传》卷 一 有 传 ,天圣八 年(1030 年)进士,与苏 轼 伯 父苏 焕为 同 年,苏 轼 有《景 纯 复 以 二 篇,一 言 其 亡兄 与 伯 父 同 年之契,一言 今者唱酬之意,仍 次 其 韵》[2 ]54 1 。“查 注 :(刁景纯)亦名 士 ,久 在 三馆 ,晚 筑 室 润 州,号 藏春坞……景纯即约也。叫2 ]537 刁约与柳子玉同为润州当地士人,苏轼曾同刁约游金山,苏轼同柳子玉游鹤林、招隐醉归后还将诗呈景纯,可见关系亲密。正月,苏 轼 留有《刁景纯l 赏 瑞 香 花 ,忆 先 朝 侍 宴 ,次 韵》[2 ] 537- 538 《景 纯 见 和 ,复 次 韵赠 之,二 首》[2 ] 539 ; 二 月 作有《 刁景纯席上和谢生二首》[2 ]548- 5 气 在 由 润 返 杭 州途中还作有《赠张刁二老》[2 ] 5 气 熙 宁 十年(1 077 年),刁约去世,苏 轼在徐 州任上有《哭刁景纯》0 元丰二年 (1079 年)三月,苏轼赴湖州任途经润州作有《祭刁景纯墓文》。

刁琦(音d 的 ),嘉 祒二 年(1057 年)进士,与苏 轼为 同 年进士。早在熙宁六年(1 073 年)春, 苏轼"循行于潜,晤县令同年刁噤" [ 1 ]7 气 苏 轼 该 次 到 润 州赈灾,曾 拜 会刁瑞,有 诗《 刁同年草堂》[ 2] 536- 5370

3.与润州俞康直的交往

俞康直,《京口耆旧传》卷二有传。俞康直,字之彦,丹徒人,曾任杭州观察推官、睦州通判,57 岁监杭州洞霄宫后致仕回丹徒,所居 地 有 退 圃、逸堂 、遁轩、远楼。苏轼该 次到润州赈灾,留有《监洞霄宫俞康直郎中所居四咏》[2 ]546- 547 ' 对其所居 的退圃 、逸堂、遁轩、远楼一一咏颂 。

柳氏家族、刁氏家族、俞康直属于世居润州士人,熙宁七年苏轼的润州诗保留了与他们交 往的生活画面。这是苏轼最为全面的与润州士人的交往。此前此后路经润州再尤这种密切交往的记录。

(二)与润州佛教人士的交往

熙宁七年,苏轼的润州诗还保留了与当地佛教界人士交往片段。

交往最多的当属金山的宝觉、圆通二长老。苏轼至少三次游金山,第一次与子玉、刁约同游金山,第二次同子玉游金山后饮酒大醉,卧宝觉禅塌,夜分初醒,书其壁。最后一次有《留别金山宝觉 、圆通二长老》[2 ]552 0另外 ,苏轼还登 焦山,有《书焦山纶长老壁》[2 ] 5 气游普慈寺,有《书普慈 长老壁(志诚 )[》2 ]

在润州,还碰到了老乡往来吴中的法通禅师杜暹伯升,苏轼留有诗《成都进士杜暹伯升,出家,名法通,往来吴中》[2 ] 544 , 另有《书赠法通师诗》:

“欲识当年杜伯升,飘然云水一孤僧。若教俯首随缰锁,料得而今似我能。”仆偶云:“通师子不脱屎场屋 ,今何为乎?“柳子玉云 :“不过似我能。“因戏作此诗。熙宁七年二月日[ 4 ] 2127 0

综上,正月至四月到常润赈灾留住润州时段,苏轼诗歌完整保留了与佛教人士交往的点点滴滴,具有极高的文献价值。

(三)与其他同僚的交往

苏轼正月至四月写于润州的诗,还有一部分是写给杭州同僚以及苏州太守的。

如《元日过丹阳,明 H 立春,寄鲁元翰》[2 ]534- 535 , 该诗正月二 H 作于润州丹阳,鲁元翰即鲁有开,字元翰,参知政事宗道从子也,在杭州与苏轼同任通判。

《常润道中 ,有怀钱塘,寄述古五首》[2 ] 553- 556 ' 有学者认为,该诗前四首三月作于润州,其五可能作于常州[ 5 ] 11120 述古即陈襄(1 017—1 080) , 侯官(今福建福州)人,时任杭州知州,与苏轼关系极为密切。

《杭 州牡丹开时 ,仆犹在常、润,周令作诗见寄 ,次其韵 ,复次一首送赴网(二首)[》2 ]558-气 有学者认为 ,四月作于润州[5 ]11 气周令,即钱塘县令周邠(1 036—? ),字开祖,钱塘人,陈舜俞女婿。周邠(音b I n ) 一直伴随苏轼赈灾,四月,“离润州,至丹阳 ,轼与周邠(开祖)别,送诗"[ 1] 75 50《和苏州太守王规甫侍太夫人观灯之什,余时以刘道原见访,滞留京口,不及赴此会,二首》[2 ]550- 55 1 。有学者认为二月作于润州[5 ] 1106 。王诲,字规夫,真定(今 河北正定)人(明正德《姑苏志》卷三儿熙宁六年,知苏州。熙宁七年,引嫌去职(《姑苏志》卷三)。

这些诗歌反映了苏轼与同僚的交往,从侧面可以为相关人物的考证研究提供佐证,同样具有文献价值。

综上,熙宁七年正月至四月写于润州的诗,几乎占其苏轼润州诗的一半。是苏轼与润州士人交往最多的一次,也是苏轼与镇江风景名胜如金山、焦山、北固山、南山接触最多的一次。

熙宁七年(1074 年)十月,苏轼从杭州到密州赴任经过润州,行色匆匆,只留下一首诗《润州甘露寺弹筝》[2 ] 591- 5 92 。“十,月至润州,轼与孙沫(巨源)、王(存正仲)会多景楼,赋《采桑子》,作《弹筝》诗"[ 1。] 796

二、苏轼词:浓郁的抒情性

根据笔者考证,苏轼润州词共17 首,其中13 首作于熙宁七年两次过润州时(另外4 首,两首为元丰七年八月经润与润守许遵交往时段所写,为《减字木兰花·赠润守许仲涂,且以“郑容落籍、高莹从良”为旬首》《南歌子·别润守许仲涂》,也有人将两词列入熙宁七年十月,误!;另两首为元佑六年四月初赴京经润时段所写,为《临江仙·我劝髯张归去好》《西江月·昨日扁舟京口》八熙宁七年两次过润留下的词占苏轼润州词76%, 可见苏轼的兴致之高。 具体为,正月到四月常润赈灾时8 首,十月从杭州到密州赴任经过润州时 5 首。如果说苏轼诗带有文献价值,那么苏词更是个人情感的真实流露,浓郁的抒情性带有强烈的私人感情印记。

(一)正月至四月常润赈灾时的词

共8 首,其 中作于 润 州丹阳2 首,作于 润 州京口的6 首。

2.1 作于润州丹 阳的2 首

其中两首为正月过丹阳作,最为著名的为《行香子·丹阳寄述古》:

携手江村,梅雪飘裙。情何限,处处销魂。故人不见,旧曲重闻。向望湖楼,孤山寺,涌金门。 寻常行处,题诗千首,绣罗衫、与拂红尘。别来相忆,知是何人?有湖中月、江边柳、陇头云。 [J] 45-46

全篇采用对面着笔构思,设想是其最大特色。苏轼设想此时陈述古在杭州携妓冬游,蜇闻与自己同游时的旧曲,唤起述古对“故人“ 我的思念,于是向旧游处走去。苏轼设想陈述古思念自己,实际上是说自己思念对方,比起直说更能表现相知之深。这种表达方式造成的效果 就是委婉蕴藉,显示了与苏轼豪放词不同的一面。

另一首为《减字木兰花·晓来风细》:

晓来凤细,不会鹊声来报喜。却羡寒梅,先觉春风一夜来。 香笺一纸,写尽回纹机上 意 欲卷重开,读遍于回与万回 。[ J ] 48

2.2 作于 润州京 口的 6 首

其一《昭君怨·金山送柳子玉》(二月金山送柳子玉):

谁作桓伊三弄,惊破绿窗幽梦。新月与愁烟,满江天。 欲去又还不去,明日落花飞絮, 飞絮送行舟,水 东流。[ 3 ] 49-50

该词为送别清兼戚友的柳子玉而作,苏轼的心情是抑郁的。上网选取离别的前夜落笔,先 写不知何处传来的笛声,惊醒了自己心绪不宁的幽梦。再写醒后推窗远眺,只见新月与愁烟, 江天迷蒙。下阅想象明 H 送 别 的 场面,落花 飞 絮 的 渡门,浩 浩 东 流的江水,欲 去 难 去 而 不 得 不去的行人。迷蒙之景与凄迷之情融合。

其二《卜算子·自京口还钱塘,道中寄述古太守》(三月作于京口):

蜀客到江南,长忆吴山好。吴蜀风流自古同,归去应须早。 还与去年人,共藉西湖草。 莫惜尊前仔细看,应是容颜老。[ 3 ] 52

该词与《行香子·丹阳寄述古》属于同类,表达对陈述古的思念。 其三《蝶恋花·京口得乡书》(春作于京口),带有明显的润州特色:

雨过春容清更丽。只有离人,幽恨终难洗。北固山前三面水,碧琼梳拥青螺髻。 一纸乡 书来 万里。问我何年,真 个成归计。回首送春拼 一醉,东凤吹破 千行泪。[ 3 ] 54

上阅写所处之地京口之景,用反衬法:碧琼之水梳理似青螺之山,雨后春容更显清丽,但 雨水只洗春容,无法洗去自己的幽恨。下阅抒情,表现浓浓的思乡之情,采用对比法:“一纸乡 书”对“万里“家山,"拼一醉”对“千行泪”,交代了“幽恨终难洗”的原因。

其四《蝶恋花·春事阑珊芳草歇》:

春事阑珊芳草歇。客里凤光,又过清明节。小院黄昏人忆别。落红处处闻啼坞。 赵尺江 山分楚越。目断魂销 ,应是音尘绝。梦破五 更心欲 折。角声吹落梅花月[ J ] 686

关于此词的编年是存在争议的,王宗堂的《苏轼词编年校注》认为,元祫六年四月作于润州。[ 3 ]686 张志烈等的《苏轼全集校注·词 集》放在暂不编年中[6 ] 806 。薛 瑞 生先生在((坡东词 编 年笺证》中从时间("客里风光,又过清明节")、空间("悲尺江山分楚越")两个维度,并根据“小院黄昏人忆别”“目断魂消,应是音尘绝”的内容与苏轼的心态、处境分析,认为当为熙宁七年清明节作于润州。孔凡礼先生亦赞同薛先生的看法[ 1 ]753- 754 , 笔者认为是有说服力的。

其五《少年游润州作,代人寄远》(四月作于润州),这是苏轼词婉约风格中最为人称道的:

去年相送,余杭门外,飞雪似杨花。今年春尽,杨花似雪,犹不见还家。 对酒卷帘邀明月,凤 露透窗纱。恰似嫦娥怜双燕,分 明照、画梁斜。[ 3 ] 59

这是一首代言体词作。作者思念自己的妻子,却不直写思念,而是代妻子写她在家里思念在外的自己。上阅用”去年”“今年“两个季节典型景物”飞雪”“杨花”的互拟特点,在对比中表现时间的推移和思念的缠绵。下网写妻子为排遣孤寂邀明月共饮,画梁上成双成对的燕子,更 加重了自己的孤寂之感。这首词与正月过丹阳作的《行香子·丹阳寄述古》有异曲同工之妙。

其六《醉落魄离京口作》,苏轼四月离开京口时作:

轻云微月,二更酒醒船初发。孤城回望苍烟合,记得歌时,不记归时节。 巾偏扇坠藤床滑,觉来幽梦无人说。此生飘荡何 时歇? 家在西南 ,长作东南别。[ 3 ] 58

从酒醒船发着笔,倒叙临行前酒宴上的乘醉而归,再回到此刻从巾偏扇坠藤床滑的睡梦 中醒来,以及梦醒后的平生感慨:“此生飘荡何时歇?家在西南,长作东南别。”

纵观苏轼常润赈灾时的润州词,尤论是写景("携手江村”“晓来风细") ,还是送别("飞絮送行舟")、留别("孤城回望苍烟合"),甚或是思乡("吴蜀风流自古同,归去应须早”“一纸乡书来万里。问我何年,真个成归计")、念亲("客里风光,又过清明节”“今年春尽,杨花似雪,犹不 见还家")、抒清("此生飘荡何时歇?家在西南,长作东南别"),都真实再现了苏轼性格的另一面 柔悄蕴藉,总体词风呈现婉约风格,为后人研究苏轼其人其词提供了一个新的观察视角。

(二)十月路经润州的词

共5 首,其中与杨元素有关的2 首,多景楼与朋友聚会3 首。其一《菩萨蛮润州和元素》:

玉笙不受珠唇暖,离声凄咽胸填满。遗恨几于秋,心留人不留。 他年京国酒,堕泪攀枯桐 莫唱短因缘 ,长安远似天。[ J ] 116

其二《醉落魄席上呈元素》:

分携如昨,人生到处萍飘泊。偶然相聚还离索,多病多愁,须信徒来错。 樽前一笑休辞却,天涯同是伤 沦落。故山犹负平生约 ,西望峨 捐,长羡归飞鹤。[ 3 ] 123

两词真切抒发了离别("离声凄咽胸填润")、思乡("故山犹负平生约,西望峨媚,长羡归飞鹤")之情,漂泊流离("人生到处萍飘泊”“天涯同是伤沦落")之苦,因为杨元素与苏轼同为蜀 人,从杭州开始一直同舟到润,感情深厚,两词同样真实再现了苏轼性格中柔情的一面,总体 词风同样呈现婉约风格。

熙宁七年十月,苏轼另外三首写于润州的词反应了苏轼生活的另一面。其一《减字木兰花·银筝旋品》:

银筝旋品,不用缠头于尺锦。妙思如泉,一洗闲愁十五年。 为公少止,起舞属公公莫起。凤里银山,摆撼鱼龙我自闲。

其二《诉衷情琵琶女》:

小莲初上琵琶弦,弹破碧云天。分明绣阁幽恨,都向曲中传。 肤莹玉,鬓梳蝉,绮窗前。素蛾今夜 ,故故随人,似斗婥娟。[ 3 ] 125

其三《采桑子·润州多景楼与孙巨源相遇》:

多情多感仍多病,多景楼中。樽酒相逢,乐事回头一笑空。 停杯且听琵琶语,细捻轻 拢 醉脸春融 ,斜照江天一抹红。[ 3 ] 118

“银筝旋品”“琵琶女”“润州多景楼与孙巨源相遇”三词与写于同时的《润州甘露寺弹筝》诗("多景楼上弹神曲,欲断哀弦再三促。江妃出听雾雨愁,自浪翻空动浮玉。唤取吾家双风槽, 遣作三峡孤猿号。与君合奏芳春调,啄木飞来霜树抄" [2 ] 59 1- 592 ' 再现了与朋友聚会时歌女舞女陪伴的场面,是北固山甘露寺的一次文人雅集盛会。邹同庆、王宗堂《苏轼词编年校注》载苏轼自叙:"润州甘露寺多景楼,天下之殊景也。甲寅仲冬,余同孙巨源、王正仲参会于此。有胡琴者,姿色尤妞三公皆一时英秀,景之秀,妓之妙,真为希遇。饮阑,巨源请于余曰:`残霞晚照, 非奇才不尽。'余作此词。" [3 ]118- 119 苏轼的诗词虽然不脱应酬,亦是真情之作,显示了苏轼润州 词强烈的私人感情印记。

三、诗兴勃发的成因与价值

(一)成因

熙宁 七年苏轼两到润州 ,留下的诗词超过另外 13 次到润州留下的诗词。其诗兴勃发的原因,当然与苏轼的处境心态有关。

正月到四月赈灾在润州停留长达三个多月,且正值春节期间,闲暇时间多,有亲友故交相伴,气氛融洽,心情轻松愉快,与柳子玉刁景纯诗酒唱和,其乐融融,这应该是其诗兴勃发的 重要原因。

十月路过润州,同乡好友杨元素一直相伴,与孙巨源意外相遇,更有当地王存相陪,且前去密州有望与苏辙相聚,从职务上说也算是有所提升,这多种因素决定了苏轼的心清是轻松 愉悦的,因而留下大量词作。

(二)价值

1.从时间维度分析,熙宁 七年正月到四月的常润赈灾是苏轼 15 次路经润州逗留时间最长的一次。

2.从交往人员维度分析,是苏轼15 次路经润州与润州当地士人交往最多的一次。

3.从山水情缘维度分析,苏轼几乎游览了润州最为知名的风景名胜,如金山、焦山、北固山、南山。

4.从诗词比例维度分析,熙宁七年的润州诗词之旅占苏轼润州诗词比例最高。

5.从苏轼研究维度分析,熙宁七年苏轼的润州诗词之旅留下的资料,对于拓展苏轼研 究、苏轼诗词编年同样可以提供旁证资料。某种程度上看,苏轼与镇江的渊源,超过苏轼曾经 任职的湖州、登州、定州等地,值得好好挖掘。

6.从镇江旅游资源开发、名城研究维度分析,熙宁七年苏轼的润州诗词之旅在润州留下 的众多诗词,无疑是镇江重要的文化遗产,都值得认真挖掘。

参考文献

1.孔凡礼.三苏年谱[M]. 北京: 北京古籍出版社,2004.

2.王文诰注、孔凡礼校.苏轼诗集[M]. 北京: 中华书局,1984.

3.邹同庆、王宗堂著.苏轼词编年校注[M]. 北京 : 中华书局,2002.

4.孔凡礼.苏轼文集[M]. 北京: 中华书局,1986.

5.张志烈 马德富、周裕错.苏轼全集校注.文集[M]. 石家庄:河北人民出版社,2011 .

6.张志烈 马德富、周裕错.苏轼全集校注.词集[M]. 石家庄:河北人民出版社,2011 .

(作者为江苏科技大学编审)

- 上一篇:苏轼终年的镇江故事

- 下一篇:吕凤子全面教育观的发展迁进和时代价值