走进研究会

图文推荐

苏轼终年的镇江故事

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-08-15 阅读数:

苏轼终年的镇江故事

沈伯素

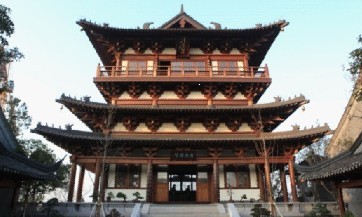

苏轼这位北宋家喻户晓的大文豪、大书法家,一生跑遍了大半个中国,曾先后在十多个州任职,虽未曾有过一日在润州任职,却对镇江怀有挚爱深情。在他的笔下,有关镇江的诗词文(写润州或在润州写)有二百余首(篇),润 州 在他眼里,如诗如画。他以天生慧眼认识润州,有 友情引领酬唱润州,与镇江名偕交往润州。苏轼 倒霉但不丧气,困厄却不潦倒,病痛仍然精神婴 烁,最 窘 迫 时 被 流放到荒 芜的 海岛偷州 ,在他 一生的最后时刻,却依恋着润州,并留有一些值得今人怀念的、与镇江相关的重要而有趣的事件。(图1 )

念念不忘两件事

宋神宗元丰二年(1079 年),苏轼 44 岁 时 陷入“乌台诗案 ” ,遭受冤屈,先后 被 贬 至黄州(今湖北省黄冈)、惠州(今属广东省),最后竞 流放僧 州(海南)。宋哲宗元符 三年(1100 年),他得 到 平反 ,从俯 州 回 归 。当年他 已 经65 岁 ,但不辞 步 履 ,因旅途 的 劳 顿 和繁 忙的 应酬 ,一路生 病 ,虽走走歇歇,倒也兴致勃勃。但他并不直接回他早已选择的终老之地常州,而是一直北上至九 江,于次年(宋徽宗建中靖国元年)四月十六日从湖口乘船沿长江东下,到达金陵(今南京市)后,又转而由金陵北上真州(今仪征市),再转达润州。他为何要绕路回归呢? 原来 ,他一 直 念 念不忘两件事:一 件 是想去真 州 看望在那里任职的好友米苦,另一 件 是他 心里 切切 怀念着 润州的 一些亲朋 。

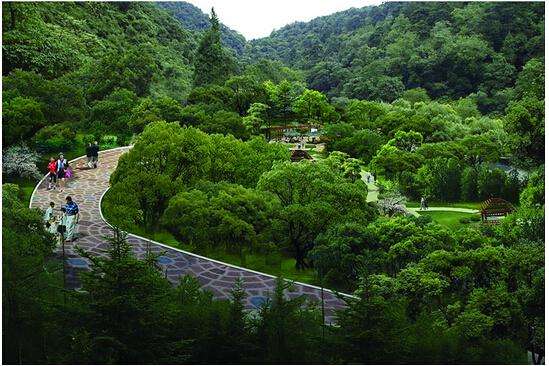

当年在真州发运司任职的米苦是他的好友,早年一直定居润州。苏轼多次来往润州,两人早在润州以及真州、黄州等地有过交往。苏 轼是诗文书画全才,米苛 对他 十分景仰。苏轼曾有一幅名为《木石图》的画送给润州一位姓冯的道士,图画在 道士 手上 三 转两 转,转到了 米苛 手里。米苛爱不释手,又题诗,又作 史。题 诗 中有 句 :"欣 逄 风 雅 伴 , 岁 晏 未 言 归。“在《画 史》中 更 说 :“子 瞻 作 枯 木 ,枝 干 虫L屈 无 端 ,石蚾硬亦怪怪奇奇,无端如其胸中盘郁也。“此图的题跋对润州和米苦均有所涉及。由此可见苏、米二人间的友谊是多么深厚。(图2 )苏轼从僧州回归 前,诗 文 中就有“岭海八年……独念元章"(《与米元章》九首之一),和“恨二十年相从,知元章不尽”等多旬(《与米元章》九首之二)(元章,米帝字)。可见苏轼 对米苦的眷念之情溢于言表。苏轼来到真州,二人相见甚欢,住白沙东园。

当年已经66 岁的苏轼,因年老体弱,加之夏天炎热 ,一路辛苦,"疲病加乏"'便“病暑暴下”,困卧不起。在真州时有邀请宴游者,他也不能参加,只能“乞且罢勹其时,米苛曾多次前往 白沙东园探视,冒暑热送麦们冬饮子。为此,苏轼写有题为《睡起闻米元章冒热到园东送麦门 冬饮子》的诗。

苏轼在真州无时不急切地念叨着润州,特别是他有一位在润州的堂妹,是他少年时的玩伴,苏轼流放俯州期间,突知那位堂妹的噩耗,立马“情怀割裂”“心如刀割",沉痛地为堂妹写 了祭文,说:"……万里海涯,百日仆闻。拊棺何在,梦湿濡茵。长号北风,寓此一尊。“其堂妹夫妇去世后均葬在润州。

写下蛊后感慨诗

苏轼在真州养病一些时日,觉得病情稍有好转,便于建中靖国元年(1101 年)六月初的一天,渡江来到润州。在润州时病情虽未痊愈,还是挣扎着和子侄一起,到堂妹夫妇墓前祭祀,且第二次为堂妹写了祭文。文中有“天不我,亡亡其朋戚”等句,凄诚至甚。祭悼的次日,几位朋友 来探视他,都发现他在床上侧身面壁,仍为堂妹嗖咽抽泣。

苏轼这次来到润州,还奠祭了堂外甥(堂妹之子)柳仲远,也作了祭文,文中有“我穷且老, 似舅何益”等句。他还祭奠了去世不久的被他称为“宗叔”的苏颂。苏颂退居京口,在丹徒建有“京口居第”,死后安葬于丹徒五州山。苏轼去墓前祭扫,也为他写了祭文。

有学者考证,苏轼这次到镇江来,时间较短,忙完几处祭祀后,就又回到真州。六月十一 日,他自感病情有些好转,便想回常州。于是,由米苛陪同,再次来到润州,他先同米苛一起去金山与其表弟程德儒会面。到达金山后,据《京口耆旧》:记“有请坡题名者。坡云:`有元章在'。米云:`某尝北面端明,某不敢。坡抚其背云:`今则青出于蓝矣'。(端:苏明轼曾以端明殿学士出知永兴军。)元章徐曰:'端明真知我者也'。自尔益自负矣。”

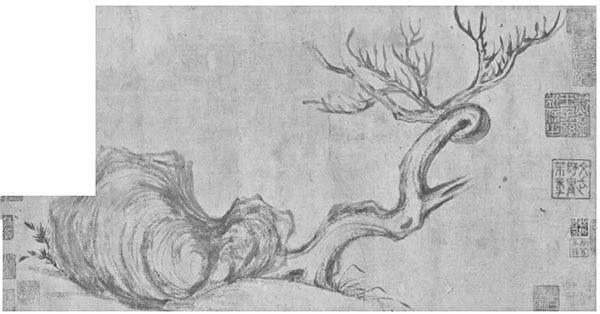

毕竟米苛比苏轼小16 岁,苏轼便不再谦让。正提笔思考,忽见墙上有当年李公麟为他所作的画像。其时,人画相对,无尽感慨涌上心头,随即写下了那首带悲含泪的《自题金山画像》, 也就是苏轼平生的最后一首诗:

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业 ,黄州惠州俯州。(图3 )

图3 苏轼最后一首诗《自题金山画像》

全诗短短二十四个字,却精练地总结了自己坎坰的一生,庄重不失诙谐,字字令人感伤, 荡气回肠,经世传唱。

夺砚故事存情理

这次来到镇江,米苛特邀苏轼到自己位于北固山的海岳楼稍坐,并且同游了位于县衙之西他的米氏西山书院。此一坐一游,发生了被世人关注、流传几百年的一个故事一二人夺 砚。

应该就在西山书院,苏轼到看到了自己十分熟悉的紫金砚。苏轼也是有酷爱砚石癖好的 人,他曾以剑换砚,用高价购砚,他自己就曾拥有两块高级砚石,但在流放颠簸的岁月,难免有所遗失。此时见到 心爱 之物,便将紫金砚拿走了(另一说是借走)。六月十五日,苏轼离开镇江时,将此砚带回了常州。

苏轼回到常州,病情越来越重,终于一病不起。一个半月后,于七月二十八日这天,弥留中 的他对儿子苏过说:“吾生无恶,死必不坠,慎无哭泣以但化。”意思是:我死,你们不必哭泣,让我坦然化去。且交待其子,要将那块紫金砚陪葬。

石夺了回来 ,并为此事写了《紫金研帖》:“苏子瞻携吾紫金研去,嘱其 之性同去住哉。"(图4) 大意 是:苏轼拿走紫金砚,要当陪葬品。现在我拿夺了紫金砚,不让此砚陪葬。怎么可以把清净圆明的宝贝与人的遗体这种已经完全涅樊修成正果的圣洁之物放在一起呢?

关于夺砚之事,有后人生疑:苏轼一生坦荡洒落,豪爽 大度,去世了传推测,他与米苦有“二十年相从”的友情,米苦得到他的一块紫金砚心也很正常。死时想用喜爱的砚石陪葬,更在情理之中。

其实,镇江人民并不关注夺砚中苏米二人谁是谁非,镇江人民永远记得的是苏轼对镇江的 挚爱深情。尤其是建中靖国元年(1101 年)六月,他两到镇江,且是一生中最后一次到镇江。他在镇江留下的《自题金山画像》,是诗他一生中最后一首诗。

(作者为市人大常委会教科文卫委员会原主任,社科副研究员)

- 上一篇:赵信的镇江情结

- 下一篇:熙宁七年苏轼的润州诗词之旅