走进研究会

图文推荐

自古春山推北苑 谁知师法五州山

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-01-13 阅读数:

自古春山推北苑 谁知师法五州山

——略识贺天健《五州山外长江远景图》

裴伟

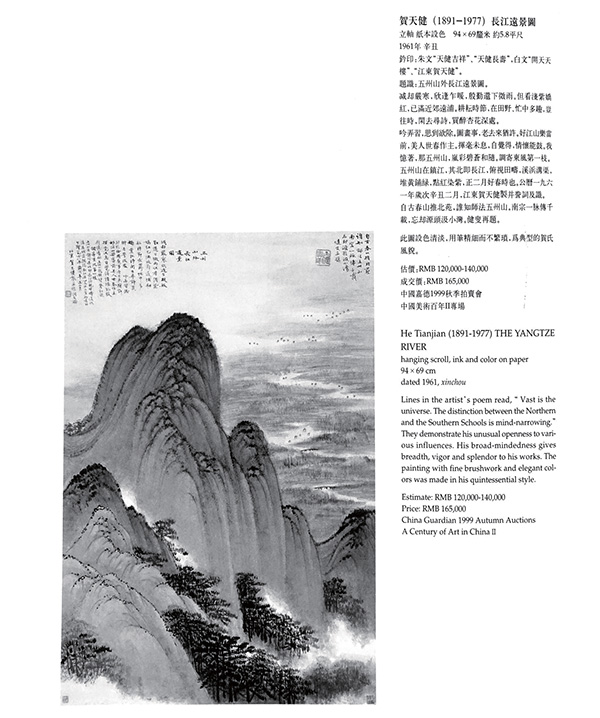

1999 年嘉德秋季拍卖中国美术百年专场,展示了现代著名画家贺天健(1891-1977 年) 的立轴《长江远景图》。

这件立轴为纸本设色,94 厘米×69 厘米,约5.8 平尺,以16.5 万元成交。嘉德拍卖介绍寥寥数语:设色清淡,用笔精细而不繁琐,为典型的贺氏风貌。

根据题款,画作于1961 年,当时并没有更多的读者和鉴赏家注意到原画上的题跋。经仔细辨认,这是一幅以镇江山为主题的佳作。

天头题识:山外长江远景图。

其左题为作者一词《东风第一枝》。

全文为:减却严寒,欣逢乍暖,殷勤还下微雨。但看浅紫娇红,已满近郊远浦。耕耘时节,在田野、忙中多趣,岂往时,闲去寻诗,买醉杏花深处。

吟弄习,思到欲除。图画事,老去来犹许。好江山乐当前,美人世春作主。挥毫未息,自觉得,情怀能鼓。我忆着,那五州山,岚彩碧苍和随。

词左再题跋并署款:

山在镇江,其北即长江,俯视田畴,溪浜沟渠,堆黄铺绿,点红染紫,正二月好春时也。公历一九六一年岁次辛丑二月,江东贺天健制并誊词及识。

全图右上角又题七绝一首:“自古春山推北苑,谁知师法五州山。南宗一脉传千载,忘却源头汲小湾”。落款“健叟再题”。

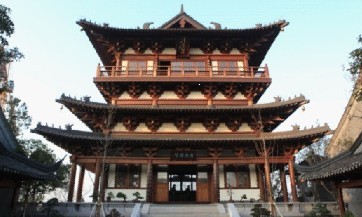

这是贺天健以镇江山为主题写生创作的,五州山图,是中国传统南宗山水,画风以高远俯视法描绘五州山雄伟气势,苍松毓秀,江滩深远,云天一色,氤氲深动,以石青重彩描写出五州山的高耸感。远帆点点飘渺迷离。就山形、植被特点分析,画面似是从西南往东北方向看的角度(约在今天润扬长江大桥引桥南,312 国道附近),而事实上山北方向是一片平畴,但画幅总体是写实主义的。点红染紫、田野耕耘,与青绿山脉透出的浑厚感形成强烈对比。画家“体格魁伟,孔武有力”,显然实地踏勘写生,于新时代火热的生活气息中寻求灵感,进而以传统之笔墨,为祖国山河立传,亦为新时代造像,诗画成为建设的历史见证和艺术文献。

在新中国成立初期的国画改造中,缺乏对现实生活的真实表现被认为是当时山水画创作中普遍存在的问题。有感于的时代变革和生活新气象。贺天健善于学习、转型成功。贺天健是传统功力较深的山水画家,特别是对南宗画派的山水画技法,掌握得很熟练,尤其是披麻皴的使用,很有水平。在贺的画中,方法是传统的,而表现出来的气息却是十分的现代。在这点上, 许多当时的画家都没有能做到这点。这其实是很不容易的。构图较为稳重传统,以披麻皴手法构筑山形主体,于传统笔墨技巧中增添了师法造化的时代元素。查贺天健先生年表,20 世纪五六十年代这段时期是贺天健衰年变法的阶段,他将西画的理论技法运用于山水画实践,如在山水画的青绿格调中加强透视和色彩的成分,在意境和布局上加入幻想成分。画家创作的前一年(1960 年)2 月,荣宝斋出版社出版了《贺天健山水册》,3 月《学画山水过程自述》编著完毕,由人民美术出版社出版。任上海中国画院副院长,受聘丹麦“康纳画会”会员,为齐白石后唯一中国画家。再前一年(1959 年),为人民大会堂上海厅创作《河清可俟图》,所绘《东风吹到好江山》参加世界美术博览会,获一等奖。个人绘画展在中国美术馆举行,颇获好评。贺天健出身贫寒,完全凭手中的笔得名画家(接近于宋人“书画博士”的社会地位,此时贺天健的艺术成就和人生事业进入社会主义高光时刻。

本作品,贺天健用老办法表现新时代,有三点值得注意。一是题材新,如此五州山,是当时的五州山,虽然前景上大块用了老办法画山,但后面的景却用了自己的办法,有点写实有点明暗有点水墨变化。二是他用色彩清爽,有轻快新颖的时代气息。三是笔墨上有点新东西,如第一点所说的后面的景,有新笔墨的变化,不呆板僵化。因为传统笔墨在用笔用墨上太僵硬。

在画面上,前面呈现了五州山,占据画面一半多。但主要内容是通过后面的景色来表达的。如小桥、堤坝显示人的生活状态,许多的船帆表现繁忙的运输和船业劳作。包括溪浜沟渠上的堆黄铺绿,这些作为长江边的二月好春时,画家对细节抓得都很到位。

贺天健说“山水画不仅要诗意,而且还要有词境。”我们再看画上的词句及跋文,画家借助词牌——“东风第一枝”,早春二月,咏春抒情。作者将与早春有关的景物和人事集中到一起, 用清疏平缓的笔触来进行描写,勾绘出了一幅春返人间的美丽图画。

再用正文咏赞当下:减却严寒,欣逢乍暖等,表达一种春天将来的期待,渐渐转好的形式。微雨世界即当前的中国大地,充满了生机。耕耘时节,也意谓要把握好时机,为成功去准备。春作主,冬去春来是无法抗拒的自然规律,艺术家将家国情怀、个人襟抱融入诗画中,满篇都是“春消息”。

回顾历史,画家写生落笔之时,“三年困难时期”(1958-1960 年)停止,1961 年1 月中共八届九中全会决定对国民经济的方针实行“调整、巩固、充实、提高”的方针,会议之后,各界群众对“国家的调控”充满期待与希望、喜悦。

画面和文本的欣欣向荣,当然只是诗人面对时代的高瞻远瞩,其实现实情况未必如此,但必须鼓足干劲,不气馁,胜利就在眼前。这个山名“五州”可以代表世界五洲,山与万里长江一静一动,寓指世界运行的轨迹。山外,花繁如锦,生机勃勃,我们看到别样的世界、流动的世界、无限的世界!

长江代表中国,一片春意盎然。山外长江远景,更是一种高瞻远瞩的视野,看到的都是满眼的春意。一个“外”字,显示虚实相涵,动静相生,在对大自然的拥抱中体现生命质感,探寻宇宙间的奥秘。山、花、树、人,细节被打碎重组,一笔笔构成新的山石、树木和流水。画家要画出的不只是眼前山水,更是心中山水。自山南麓、绝顶至江畔河港直至徐徐铺展,凸显出大好江山的非凡气度、人文深度和历史厚度。可以说,这是贺天健献给一座城市、一个时代的山水。由此看,画家“吃透一座山”,才能更好地为山川立传,写出“动静万古”山河的内在精神。

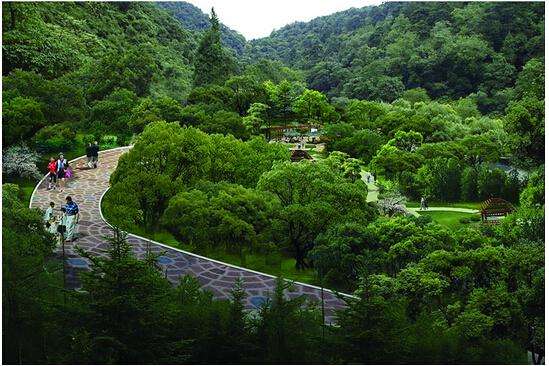

五州山号称“南徐镇山”,矗立江岸,名播海外。不仅形胜(主峰老人峰海拔306.6 米)应该重视,而且山是很有诗画意蕴之山。

北宋王安石《泊船》之“只隔数重山”,从江北看江南的第一山是它(王安石《扬州平山堂》“城北横冈走翠虬,一堂高视两三州”似乎也是为“远山来与此堂平”的“远山”提供注脚。北宋后期《蓦山溪》“平山堂上,侧盏歌南浦。醉望山,渺千里、银涛东注”亦是如此)。“米氏云山”画风之触媒也是它。尽管米芾笔下未及(米芾《净名斋记》“之后,与西为阻”“五州之外,崚嶒千叠”句),但作为后世鉴赏者都不可忽略。其子米友仁(虎儿)作《五州烟雨》画,起首作“圆石大小四五块为一堆,横点丛树,迤左云山烟树,平沙坡脚,远近横列”,末作“土坡数叠,上有烟树屋宇”,极写此山烟雨迷离之象,历来脍炙人口。

明代书画家董其昌题云:“米虎儿居京口,目想楚山,远天长云,与潇湘极类,当时有潇湘白云卷、海岳庵图卷,与此并墨戏之赫赫有名者。”董其昌亦自仿《米〈五州山图〉卷》(藏上海博物馆)。清初王原祁(石谷)、查士标(梅壑)及本地画家笪重光(号江上外史)亦仿作。

清康熙四十年(1701 年),曹寅与他的妻弟李煦奉旨轮管两淮盐课。他在山对面的江北仪真(仪征市)任职,他为同乡画家张纯修(号见阳)作品题跋“顾盼独谁西向笑,烟雨片帆风”。此后,朝鲜诗人申纬(号紫霞)《题张茶农所寄〈五州烟雨图〉》“画家山水米家点,超脱毫端板俗容。一幅烟雨景,前王查笪后茶农。”可见“五州烟雨”是广为人知的意涵。

以京江画派代表张崟之子张深(号茶农,嘉庆十五年解元,官广东新宁知县),他题注:“五州为南徐镇山,故米海岳父子(米芾、米友仁)多爱写之,本朝王石谷、查梅壑、笪江上三贤,曾合作一本,题曰:五州烟雨,盖仿米也。紫霞先生有道,精研六法,为海东宗匠,窃取其意,借就正焉。苍雪子张深。”

乾隆时期,诗坛代表人物沈德潜《润州》:“第一江山赋远游,惊涛千里望中收。干戈百战余军垒,花柳三春忆酒楼。海岳庵边烟雾瞑,珍珠泉畔荻芦秋。兴高更蜡登山屐,直上巅崖瞰五洲。”贺天健先生此画大抵使用尾联意,胸中所藏大丘壑,不言自喻。

在乾隆镇江诗人、画家鲍皋之前,江南各地已有米派“烟雨”数种,鲍之后,本地京江画派画家张崟、周镐有山图册传世,尤以后者手笔《五州积雪》(《镇江二十四景》压轴),声誉广驰。镇江书家王文治为同乡画家潘恭寿《五州烟雨》(藏天津艺术博物馆)题跋:“米襄阳尝谓京口诸山纯类三湘奇境,所为墨戏收揽此景居多。京口穷胜处,莲巢生长于斯,日夕坐领其妙, 其临仿敷文殆别有会心,宜其烟云变灭出人意表也。”

图题为《山外长江远景图》,五州代表世界,五州山代表世界高处;长江代表中国,一个“外”字,就分出了世界与中国;大体视角是从中国看世界,反向也可以从中国看世界。一山一水,一动一静,恰如康熙帝南巡于江天寺题写:“动静万古”。在运动变化中看这个世界,充满大格局、大眼界,因为整个世界都是“春天”。

以上拉杂写这么多,笔者目的是来分析贺天健补题的七绝。一般来说画家两次题识,增强表达情感,其实这与《东风第一枝》的铺陈开阖的写景、抑扬顿挫的抒情完全不同,是一首借景生悟、收笔感怀的论画诗,诗中的“北苑”即董源(934-962 年),五代南唐时期画家,在中国绘画史上有着深远影响。明代晚期董其昌(春山)将董源推崇至山水画南宗的宗师地位,而贺天健认为寓居城市山林、创作《五州烟雨》的米芾父子所创, 主要是用较为湿润的横点来描绘云雾朦胧的江南山水(小一点的米点皴叫小米点皴, 大一点的米点皴叫大米点皴, 也称“落茄皴”),是真正以源头的地位出现在山水画“南宗”系统中,“二米”对南宗的确立有着至关重要的作用。他们的美学促成了董其昌“山南北宗”理论的形成。学习、传承、创作山水画,卓尔不群、雄视时流的米公,不能遗忘!大江之滨的山不能忽视!

贺天健在辛亥革命前(1911 年)在南京国民大学读书时,专程来镇江,访问米芾遗迹,体会山水“落茄皴”法,此后再去燕子矶、采石矶,体会披麻皴的由来,奠定日后创作风格的原形, 此时21 岁,拟师法董源(北苑),以专为业,曾改别号梦苑。

贺天健的山水画,既有高古的青绿、典雅的浅绛,亦有豪放淋漓的纵笔水墨。他在深研传统笔墨技法的基础上,探索出了一系列具有鲜明个性的笔墨表现技巧。他将传统文人画超越现实、优游山水的精神,巧妙地与20 世纪中国社会巨变中的现实主义要求相结合,赋予画中的云林丘壑以欣欣向荣的时代气息,这源于他重视师法造化,遍历名山大川,写生、临摹、体悟, 经过一番穷究极研挑战传统的探索与实践,最终形成了独特的个人艺术风貌。

贺天健为什么如此钟情镇江山水? 笔者也颇好奇,原来他出身丹阳蒋墅贺氏,七世祖迁无锡,父亲贺汝霖,茧业为生。贺天健自幼失去双亲,由祖母敖氏养育成人,也自称镇江人或丹阳人。1938 年10 月15 日上海某报报道:“画家贺天健发起镇江、丹阳、金坛、溧阳、扬中五县旅沪同乡救济会,为筹集救济难民经费举办书画展览会,已征集书画千余件,即日起至25 日在二马路证券交易所大厅公开展出。”镇江是贺天健先生的祖籍郡城所在,他对镇江“天下第一江山”的印象刻骨铭心,有着母亲般的情怀和温暖,城市山林即是画家梦笔之乡。除了理性驱动, 描摹镇江山水还糅合了个人情感体验,以表达他内心的敬意。他说“中国有这么许多名山大

川,真是无山不美、无水不丽,取之不竭、用之不尽,我们对自己的祖国江山, 要有真挚热切的感情, 才能从这里产生艺术的美来。”在1953 年、1954 年、1960 年、1961 年等几次来过镇江,镇江临江的象山、北固山、焦山、银台山(云台山)均成为贺氏山水的重要素材,他的画,除了得益于对前人画作的深刻钻研外,更主要的是来自对大自然的长期观察,凭视觉记忆默写出来,故画上的真实感甚强,有时代精神。这些画作以造化为师、借古开今,与《五州山外长江远景图》共同构成镇江长江文化宝库的瑰珍。

(作者为《镇江教育》编辑部主任)

- 上一篇:镇江报业史及相关文化研究路径浅探

- 下一篇:战神刘裕的戎马一生