走进研究会

图文推荐

镇江历史文化遗产数字化保护刍议

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-01-13 阅读数:

镇江历史文化遗产数字化保护刍议

赵 棣

镇江历史悠久,西周康王时(公元前1020 ~前996 年),镇江为宜侯封地。1954 年从镇江大港烟墩山出土的“宜侯夨簋”及其126 字的铭文(记载了西周初年井田制与奴隶制、周康王改封虞侯为宜侯的经过)表明镇江至少已有3000 年文字可考的建置史。春秋属吴,改名“朱方”,是当时吴国西部的重要城邑,也是吴文化发源地。1986 年12 月国务院公布镇江为第二批历史文化名城,镇江历史文化资源得到保护与传承,名城保护工作开始全面开展。

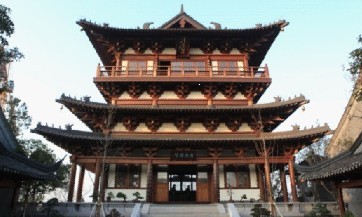

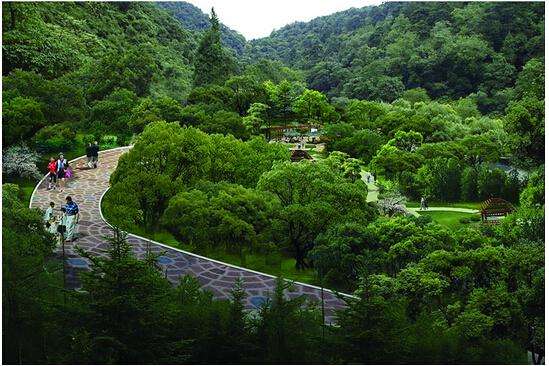

镇江历史悠久、人文荟萃,至今保存着一大批重要的古文化遗址(龙脉团山、马迹山、烟墩山等)、古墓葬(烟墩山西周土墩墓、母子墩土墩墓等)、古石刻艺术(焦山有400 多方自六朝至明清的碑刻及西麓沿江一线100 多方摩崖石刻)、名人遗迹和故居(南朝戴顒听鹂山房、萧统读书台,唐李德裕杜鹃楼;金山有北宋苏轼写经处楞枷台、佛印山房,焦山别峰庵有清郑板桥读书处等)。全市有10 个村落入选中国传统村落名录,3 个街区入选江苏省历史文化街区。目前全市拥有国家级重点文物保护单位13 处、省级重点文物保护单位54 处、市级重点文物保护112 处。全市有非物质文化遗产代表性项目383 项,其中国家级9 项、省级39 项、市级136 项、县(市、区)级199 项;非遗代表性传承人343 名,其中国家级6 名、省级19 名、市级95 名、县(市、区) 级223 名。

镇江的历史文化资源既有物质性的,如古建筑、古迹、文物等;也有非物质性的,如民间传统技艺、民间信仰、地方戏曲等。这些历史文化遗产是镇江的宝贵财富,是民族精神的载体,也是城市发展的重要基石。然而,随着现代化进程的推进,城市化的快速发展对这些历史文化遗产的保护带来了诸多挑战和压力,如何有效保护、传承、发展这些历史文化资源,成为了当务之急。

历史文化遗产数字化的必要性

2001 年3 月12 日位于阿富汗的世界文化遗产巴米扬大佛惨遭塔利班炸毁;2019 年4 月15 日世界文化遗产法国巴黎圣母院在维修中因电路系统故障屋顶被大火摧毁,整座建筑损毁严重;2019 年10 月31 日日本世界文化遗产冲绳首里城深夜发生大火,正殿、南殿、北殿均起火,正殿和用于存放历史资料的北殿被完全烧毁,整体建筑面目全非;2022 年8 月6 日福建屏南县长桥镇的万安木拱廊桥(2006 年全国重点文物保护单位,2012 年入选中国世界文化遗产预备名单)突发大火,烧毁殆尽;2023 年2 月6 日土耳其发生7.8 级强烈地震,位于加济安泰普萨欣贝地区的世界文化遗产加济安泰普古堡东部、南部和东南部的部分堡垒被地震摧毁,碎片散落在地上。战争、自然灾害、人为因素等的破坏,让我们眼睁睁的看着这些留存千余年的文化遗产一个个在我们的眼前毁坏了。这都是我们人类的文明,是先民留给我们璀璨的文化, 如何挖掘、修复、保护、发扬已迫在眉睫。

历史文化遗产的修复工作是相当苛刻的,不仅需要“古物保护、修复”,而且首先需要有原始文物的图纸。如果在这些遗产损毁之前,有关部门或个人对该文物开展了数字化的处理,建立了非常详细的信息档案,这也就给后来的文物修复提供了坚实的基础资料。上世纪80 年代敦煌研究院提出“数字敦煌”构想,由武汉大学李德仁院士负责,以毫米级精度对莫高窟外形、洞内雕塑和壁画等一切文化遗迹,用计算机技术和数字图像技术建立了莫高窟数字敦煌信息库。利用虚拟现实、增强现实、交互现实的方式开展敦煌文化遗产的保护、维护、研究、传播。

2017 年李德仁院士团队完成了敦煌莫高窟三分之一的洞窟(180 多个)数字化工作;2022 年12月敦煌研究院开放6500 份数字档案(素材库上线);2023 年“数字藏经洞”上线供世界人民在网上浏览、研究。

党的二十大报告提出“加大文物和文化遗产保护力度,加强城乡建设中历史文化保护传承”。历史文化遗产是不可再生、不可替代的宝贵资源。2020 年3 月1 日实施的《镇江市历史文化名城保护条例》要求:市、县级市人民政府应当组织有关部门,收集、挖掘、整理保护名录中保护对象的历史资料信息,建立档案,并持续补充完善,将历史文化名城保护信息纳入全市大数据管理系统,实现信息共享。2021 年9 月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》要求“对各类保护对象设立标志牌、开展数字化信息采集和测绘建档”。随着计算机技术和信息技术的快速发展,数字化技术的应用变得越来越广泛和深入,渗透到生产生活的各个领域,成为无所不在的技术推手。借助数字化技术进行文化遗产的保护,不仅成为联合国教科文组织多年来倡导的方向,也是衡量一个国家文化遗产保护基础技术和设施条件发达程度的标志。

历史文化遗产数字化的应用

数字技术可以基于交互体验的形式满足公众的求知欲和好奇心,使文化遗产在展示和利用的同时仍然得到有效保护。数字智能化的展柜展室系统,可以让珍贵文物保存于适宜的温度湿度环境中,避免或缓解文物的损坏和老化。通过虚拟空间技术、AR 互动体验等手段,将文化遗产转变成逼真的三维虚拟场景,人们既能近距离走进和触摸一些不便公开展示的文化遗产的细节,也可以远距离地欣赏文化遗址周边的景致。数字技术可以与文物或者照片比对,通过虚拟拼接、数字复制和修复被毁坏文物的方式,全方位多视角地展现昔日历史街区、遗址和文物等的风貌。

数字技术可以实现对文化遗产的动态监测与管理。通过安装各种传感器,实时收集文化遗产的环境数据、结构数据等,对文化遗产进行全方位的监测,预警潜在的风险,为保护工作提供科学依据。可以在一些重要古建筑上,安装温湿度传感器、倾斜传感器等,实时监测建筑的环境和结构状况,确保古建筑的安全。同时,利用大数据技术,可以对文化遗产的各种信息进行深度挖掘与分析,为文化遗产的保护、研究和利用提供有力支持。例如,建立一个文化遗产大数据平台,汇集各类文化遗产的基本信息、数字化成果、保护状况等数据,通过数字孪生技术建立一个为相关部门的决策、应用、研究等提供精细化数字保障。

历史文化遗产数字化的方法

针对大型古建筑结构复杂、数字化保护工作繁琐等问题可采用低空三维数据采集,室内空间三维数字化重建、倾斜三维摄影测量等技术,全方位、多角度获取建筑物表面的数据信息;对于破败或损毁的古建筑利用BIM 技术复原后叠加在古建筑或古街道之中;利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术对文化遗产进行数字化仿真。再添加当地的语言、习俗、生活方式活动的人类信息等,让数字孪生在虚拟现实环境中再现当年的历史遗址,感受历史文化的魅力。

利用激光三维扫描、3D 计算机图形学、人工智能、深度学习等数字化技术对可移动文物(书画、锦帛以及器物等)、不可移动文物(石窟、建筑、雕塑等)开展数据的采集,在虚拟世界中真实还原文物与建筑空间的细节。对于可移动文物,目前的三维扫描技术不但能获得文物的几何信息和颜色贴图,而且还能计算出物体的材质属性和表面反光特性,对于文物表面的细节材质也能非常完美的重建,采集的精度可达微米级。俗话说入木三分,超高精度的数字化不仅能将古籍文献的本体形式进行永久记录,还能将肉眼无法辨认的书画纸质纹理结构、经纬信息重现,将书画家在纸上施加的力度、笔划轻重缓急、下笔的先后顺序等展示出来。对于不可移动文物,上海已利用研发城市建筑运维与更新中的信息化技术为包括孙中山故居、宋庆龄故居等数百幢优秀历史建筑建立了精细化测绘与三维数字化档案。北京故宫的文物修复工作者借助仪器设备分析检测,利用数字化的技术将碎了几千片的绘画、碎了200 多片的先秦铭文青铜器、25 层堆绣32 种材料的珍贵唐卡等重获新生。用AI(人工智能)重启紫禁城,让藏在深宫里的文物活起来。2015 年,建筑历史学家安德鲁·塔隆利用激光扫描技术精确地记录巴黎圣母院的全貌,耗时数年最终收集了超过10 亿个数据点,最大程度的还原了大教堂面貌。用三维技术生成的模型能展示出大教堂最微小的细节,误差只有5 毫米。正因为他的数据,才使得后来大教堂修复重建有了依据。

数字采集完成后,在数据处理阶段将这些文化遗产与时间、地点、人物、故事、语音等结合,建立图片、视频、音频、文档、三维模型等多类型的资源数据库。通过信息平台,实现无损访问,真正让文物活起来,让文化遗产永续流传。

镇江文化遗产数字化保护建议

数字化的意义不仅在于鉴赏文物精美绝伦的千年工艺,更在于读懂其背后丰富的人文价值。历史文化不仅有不可移动还有可移动、有物质的还有非物质的。所以在保护时要将这些不可移动的、可移动的、物质的、非物质的有机结合在一起才能真正体现当地的历史文化。通过数字化将一件文物、一幅字画、一个物件、一幢建筑、一个街区、一个事件活灵活现的展现在世人的面前。为此建议如下:

3. 编制规划。镇江有3000 多年的建城史,文化底蕴及历史文化相当丰富,不可能将数字化工作全面铺开,短期完成。可以考虑编制5-10 年乃至更为长久一点的规划,逐步实施。

4. 先易后难、先急后缓。可先选择1-2 个比较容易且简单的、急需修复或即将损毁的、国家级的项目做试点。虽然历史文化遗产数字化工作已开展多年,但由于各地目的、作用、技术、方案、经费等情况差异很大,如何数字化?数字化的具体内容(技术、精度、方法等)都不相同, 还在探索之中,并没有固定的模式和标准。所以建议先试点、总结经验,再逐步铺开。

5. 多学科融合。历史文化遗产涉及的面很广泛,数字化过程可能会涉及到历史学、民俗学、人类学、语言学、材料学、计算机图形学、人工智能学、测绘学、建筑学、美学、考古学等其他多个学科的组合,所以在实施数字化的过程中需要多个学科的专业技术人员共同努力携手完成。

6. 建立信息平台。通过历史文化信息的采集、处理,建立一套完备的信息数据标准和数据库,包括二维、三维、影像、文字、矢量、视频、音频、动画等相关信息。搭建一个融挖掘、修复、研究、制作、宣传为一体的公共信息平台,为历史文化的挖掘、保护、修复、重建、研究等提供专业的服务,为弘扬、发展、开拓镇江历史文化遗产提供查询、展示的平台。

7. 人才培养。通过历史文化保护数字化的实施,建立并培养一支融合多学科的专业技术队伍。这支队伍不仅熟悉本地的历史文化,还能借助最新的高科技设备、利用最新的工艺在历史文化遗产数字化的挖掘、整理、研究、应用、宣传等方面发挥出应有的作用。

历史文化遗产数字化将全面提升历史文化资源保护管理的信息化与智慧化水平,在实施过程中要做到在保护中发展、在发展中保护,让城市留住记忆,让我们传承历史。

(作者为镇江市测绘管理办公室高级工程师)