走进研究会

图文推荐

实施“城市记忆”工程 推动文化遗存活化利用

文章来源:历史文化研究会 添加时间:2025-06-12 阅读数:

实施“城市记忆”工程

推动文化遗存活化利用

李壮云

城市是靠记忆而存在的。记忆是城市的灵魂,是城市走向诗和远方不可或缺的底气。然 而,在相当一段时间内,一些城市在更新改造中,沿用粗放的开发方式,采取拙劣的“克隆术"' 引发了城市同质化、“千城一面”的现象,城市应有的独特记忆随“风”淡淡而去,导致城市逐渐 患上集体失忆的“文化病症勹因此,唤醒“城市记忆"'延续城市文脉,破解城市”集体失忆病 症”被提上了重要日程,笔者认为,“城市记忆”作为城市传承文明的根脉,它不仅能留住乡愁, 更能最大限度地泗足人民群众对美好生活的向往,如何打造一个充满诗意的、理想的记忆之 城,笔者就此谈点认识和思考。

一、准确把握“城市记忆”的内涵

实施“城市记忆”工程,首先要精准把握“城市记忆”的内涵。“城市记忆”是指城市形成、变迁和发展中具有保存价值的历史记录。它和人一样,有完整的生命历史,从萌芽、形成、发展到走向成熟,这一丰盈而独特的过程全都默默地记忆在它巨大的城市肌体内,这些记忆既有外 化的物质文化资源,如建筑、景观、物件、地名等,也有内化的非物质文化资源,如社会习俗、生 活方式精神文明等,这些独特的记忆,纵向承载着城市的史脉,横向展示着它宽广的阅历,并 在这纵横之间凸显出整座城市独有的个性和身份。

综上所述,笔者认为,究其“城市记忆”实质,反映的是在城市空间中,社会群体对城市历史各个时期重要事件、人物、场所及环境等的共同记忆。因此,从城市文化记忆的物、事、人三个重要方面,我们又可进一步诠释它对应的空间场所感、时间历史感和身份认同感。

空间场所感就是人与具体的生活环境所形成的一种充满记忆的情感体验。它既包括山 水自然环境,也包括道路、码头、街道、广场、市场、学校等公共空间,尤其是日常居住空间等小 环境更会让人留下独特难忘的印象。时间历史感是城市过往中发生的重大事件及城市日常生 活故事,它孕育构成了城市记忆所蕴含的思想和文化。身份认同感,就是一代代人对城市生活 的适应认同与融入,产生的归属感、责任感与自豪感。留住这些“城市记忆”的情感之根,需要我们“人”这一记忆主体的代代相传,并在挖掘、传承和弘扬中,拼贴还原出城市历史的真实图景。

只有准确把握了“城市记忆”的内涵,才能全面系统并行之有效地实施“城市记忆”工程, 推动文化遗存的活化和利用,全力打造城市响亮而夺目的历史人文特征的“名片”,推动城市 高质量发展。

二、实施“城市记忆”工程的理论和实践

就全面保护利用好历史文化遗产,习近平总书记曾多次告诫我们:“历史文化遗产是祖先留给我们的,我们一定要完整交给后人”“要本着对历史负责、对人民负责的精神,传承历史文脉,切实做到在保护中发展、在发展中保护”“要把凝结着中华民族传统文化的文物保护好、管理好,同时加强研究和利用,让历史说话,让文物说话”“要突出地方特色,注重人居环境改善, 更多采用微改造这种'绣花'功夫,注重文明传承、文化延续,让城市留下记忆,让人们记住乡愁”。这些梢辟论述都为我们实施“城市记忆”工程指明了方向和目标。20 世纪80 年代初,著名 城市规划师陈占祥说过这样一旬活:“一个城市古老的东西不是凭空而来的,是生长起来的, 要拆了再得到,谈何容易。“他将西方的城市更新理念引入中国,并命名为“新陈代谢"; 同时强调,更新的方法除了对设施过于简陋地区进行“推倒重来”的改建以外,还应注意对有历史价 值和反映地方风土人情的旧建筑物和地区进行维修保护。同一时期,建筑学家吴良铺开始探 索老城区的更新改造,他提出,旧城改造不仅要满足现代人对生活舒适度的要求,还应与原有 的历史环境有机结合,要“寓新于旧”,达到有机更新的目的。

近年来,国际社会也越来越关注城市遗产保护问题,有关文化景观、历史性城市景观的研究巳有不少。澳大利亚景观学者肯·泰勒认为城市就是一类文化景观。遗产保护专家班德林、 吴瑞梵指出2011 年的《历史性城市景观建议》强凋的对包含在城市整体环境中的价值观和信仰体系的社区保护,是全球城市遗产保护范式转型的标志。

中国城市规划网近期发表了一篇题为《欧洲城市保护及遗产认知过程的历史分析》的文 章系统梳理了城市遗产保护利用方面的诸多研究成果,文章归纳出以下几个重要论点:

1. 从“如画”理想到城市艺术。即从“如画”的美学观念审美理想,演化为观看自然风景的“标准"' 坚持物质真实 性,把文化遗产保护实践扩展出城市艺术。

2. 从纪念物修复到历史特征保护。关注纪念物单体或建筑群保护、古迹修复技术等,认为城市更新应该以实际的、现存的城镇为基 础,应当遵循建造城市的艺术原则,以艺术和历史价值为评估标准,以追求城市美和人性空间 为目标,反对用行政和金融工具拆除旧城的做法,抵抗现代建筑运动中的功能主义和快餐文 化,强调历史肌理和空间形态应当得到尊重与保护。

3. 传统城市的创造性保护。明确了“城市遗产”作为一个类别和保护对象的重要性,将历史地区视为独特的、小尺度的、功能混合的区 城,以实现更符合历史特征的城市重建规划;认为纪念物的意义不仅在于它自身的形式,也在 于周围的环境,保存和修复纪念物,不仅是为了将它们作为艺术品,更是为了作为历史见证, 强凋在城市更新中必须尊重环境和保护 ”次要建筑"0

4. 从文化景观地区保护到景观管理。认为保护改善文化景观地区和城市景观,有助于保存人类社区的民俗记忆和文化认同感,也是 改善社区环境的一个因素。因此,有必要制定管理景观演变的整体性战略,将文化景观地区保 护作为整个景观综合政策的组成部分,实现国土文化、美学、生态、经济和社会价值的统一保 护;主张把遗产视为人类福扯和可持续发展的基础性资源,将文化景观地区视为地方发展的 社会经济资源、不可再生的资产,真正利用文化景观刺激当地发展。同时,要求社会对于文化 和遗产价值识别过程中的参与、管理和规划的责任。

5.将城市作为生命实体的保护方法。认为景观保护是一个包括城市范围内文化、自然、有形与无形、社会、经济,城市的物质形态和城市形象的视觉与体验等方面的过程,要通过时间连接过去、现在和未来。

6.城市景观质昼关乎美城市景观形象对提升官居性和地方认同有着举足轻重的作用,应将历史景观作为国家资产进行保护管理;以遗产保护为导向的城市再生方法可以改善和提升建成环境质量,减轻环境压力和应对新的社会挑战,并有助于社会稳定和文化繁荣发展。

学习借鉴这些研究成果,可丰富发展我们历史文化遗产保护传承的理念和策略,为实施“城市记忆”工程,活化利用历史文化遗存,探寻更加现实的可行路径。

国内在实施“城市记忆”工程方面,也有很多成功的案例。作为主城区28 个传统风貌街区之一的重庆十八梯,以“活化母城记忆”为核心,以“老重庆+真山城+新体验”为吸引力,通过 人在城市中的活态体验,把承载着记忆的怀旧物品融入游览过程,重构城市记忆场所,还原景 观风貌,重现城市事件,在实景演绎业态中重温母城记忆,展现母城文化,提升了城市形象。 苏州市通过不断赋予历史文化遗产新内涵,构建了链接历史与当代的空间纽带,实现了古老与现代的辉映、传统与时尚的融合,成为了人们向往的诗意栖居地。2023 年以来,苏州市启动古城保护更新伙伴计划,以适宜开展活化利用的古建老宅为试点,对古建老宅实施穴位节点式的“针炎"'将“昭庆寺”改造成为"鸿儒书房”,让年轻人能够在古老书香的熏陶下进发创新灵感,以苏绣为代表的传统手工艺在古城迎来复兴浪潮,多个文化产品和品牌在这里孕育诞生。传统文化焕发新生,穿越千百年仍能与当代生活同频共振,苏州古城俨然成了一座“新天 堂”。广州是国家历史文化名城,永庆坊就坐落在广州老城区恩宁路上,这条曾因年代久远而 衰旧的老巷,近年来在保留历史风貌的基础上精细改造,重获新生,成为热门的“打卡地”。

笔者认为,城市的历史是生活在这里的人们的集体记忆,对“城市记忆”的保护和活化,体 现了对历史文化的一种尊重,让大家觉得,城市发展变化,都与自己息息相关。我们要留住的“乡愁"'不仅在众多的村镇,更在城市里的每一个角落。简·雅各布斯《美国大城市的死与生》有过这样一旬话:如果你们不能很好地管理,这里就会成为一个失败的地方,当我们善待城市 的历史时,也在作着最真心的告臼:“希望城市变得更好”。

三、我市实施“城市记忆”工程的几点思考

镇江南山北水,享有“天下第一江山”“十字黄金水道”之美称。作为国家历史文化名城,镇江人文芸萃,文物和文化遗产众多,如何保护和利用好这些丰富的历史文化遗存,我市先后出 台了《镇江市文物保护办法》《镇江市西津渡历史文化街区保护管理办法》《镇江市古箱保护办法》,在此基础上,2019 年,市人大常委会通过了《镇江市历史文化名城保护条例》。这些都从制度上为实施“城市记忆“工程给予了法律、法规保障。尤其是第七章,对在保护范围内,违反本《条例》进行违法建设,规定了严格的法律责任。

笔者认为,实施“城市记忆”工程、推动文化遗存活化利用,是一项系统工程,面广量大,且已有许多成功的做法和经验,这里仅谈几个具体问题,供我们再认识、再思考。

(一)有条不紊推进“城市记忆“工程,在全盘布局中下好”先手棋”

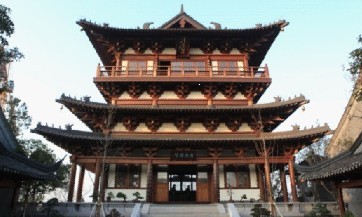

这几年 ,通过对全市历史文化资源普查,我市有各级文保单位308 处,其中国家级13 处、省级 54 处 市县级241 处。铁瓮城西津古渡焦 山碑林等诸多文化遗产,西津渡、伯先路、大龙王巷三个历史文化街区,以及100 处革命遗址都已纳入了保护规划。但需要强调的是,对全市历史文化资源普查要做到长期化、动态化,一经发现具有保护价值的对象,必须及时列入保护 名录,这是我们实施“城市记忆”工程的前提和基础,同时,应严格按照保护规划”一张图”,严 格按照计划和序时进度,持续发力、稳步推进,推动文化遗存的活化利用。要坚决杜绝所谓的 领导意图政绩工程;杜绝发现什么守马开工建设的急功心理。从当前看,烟墩山西周”官侯矢篮”遗址公园“铁瓮城”遗址广场、鼓角门楼及青云门街区等规划建设,长江西津古渡的完善、“三山”风景区保护、大运河镇江段改造等,这些最能代表“镇江记忆”的城市文化活化利用工程,应上升到重要层面,力争下好“先手棋,,'以点带面,一以贯之,重点推进,真正做到抓重点、出精品、见成效。笔者认为,重现的这些“镇”文化,不仅能再现我们悠久的历史,突显我们曾经 的辉煌,更可助推今日镇江之发展。

(二)把非遗文化纳入“城市记忆“工程,为非遗传承注入新的生命力

非遗文化承载着丰富的历史信息和文化记忆,是城市历史变迁和发展的见证,保护和传承非遗文化有助于维护文化的多样性和丰富性,增强城市文化自信,尤其通过开发非遗文创产品,可以带动我们旅游业和文化产业的发展。据统计,我市非遗拥有国家级名录项目9项、省级名 录项目 39 项、市级名 录项目136 项、辖市(区 )级名录项目199 项。应该说,2017 年,镇 江出台的全国首部关于非遗代表性传承人地方立法《镇江市非物质文化遗产项目代表性传承人条例》,2023 年制定印发的《镇江市非物质文化遗产代表 性传承人认定与管 理办法》,通过对全市 非遗资源普查,建立了非物质文化遗产资源档案,这都分实了我们非遗文化保护的基础。

笔者认为,实施非遗文化”城市记忆”工程,首先要加强宣传。紧紧抓住“文化和自然遗产日”契机,围绕“文物保护利用与城市文化自信”“加强非遗系统性保护、促进高质量发展”主题,开展系列宣传展示活动,可通过举办主题社教、特色展览、知识讲座、非遗展演等,全面展示我市文化遗产保护利用成果,提升大众文化遗产保护意识。其次,要支持非遗保护传承,努 力在推进非遗与旅游融合上下功夫,通过深入推进“江苏省尤限定空间非遗进景区”品牌创建 工作,精心打造非遗主题精品旅游线路,在各大旅游景区开展非遗展陈、展演、体验等活动,丰富景区文化内涵,为景区吸引、聚集人气,真正做到在保护传承中,古为今用,推动城市旅游业振兴和发展。再是,要注重开发非遗创意产品。通过组织文创研讨、展会等,集思广益,拓宽思路,开发具有地方特色的工艺品和纪念品等文化创意产品,目前,我市镇江恒顺香醋、扬中竹 编等项目,都已取得了较好的社会效益和经济效益,但从历史文化名城角度看,这远远不够, 我们还需要孕育诞生更多的精品项目,丰富我们的城市记忆,加深城市印象。

(三)让“流动的文化“注入“城市记忆”工程,创作“江河交汇“新交响

镇江因江而生、以江为名。它是长江与运河纵横交错“黄金十字水道”中一个极为重要的 交汇点,拥有江 苏 最 长的293 公里长江岸线、最长的108 公里 主航道 、最长的原生态湿地带。历史上,镇江西津渡曾是南来北往客人的过江渡口,也是我国南北水上交通咽喉和漕运枢纽。现 如今,谏壁船闸是苏南运河上唯一直通长江的复线船闸,被誉为“江南运河第一闸”。

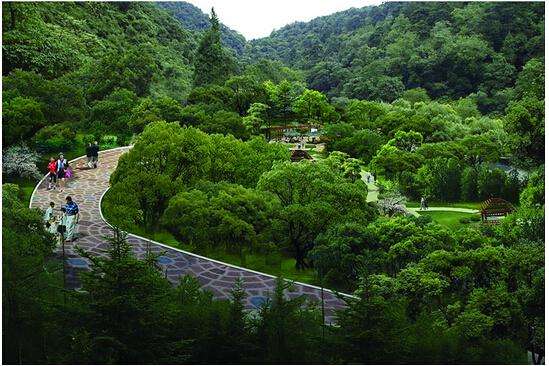

如何让“流动的文化”融入城市”记忆工程'工程,笔者认为,首先要围绕长江与大运河国家文化公园建设推进,促进城市布局与长江、运河融合互动,真正形成城市”点、线、面贯通一体”的大江风貌格局。我们欣喜地看到,去年,以“江河交汇”为主题定位,镇江市、扬州市政府 联合申报“江河交汇·京口瓜洲千年运口保护展示项§"。整个项目也成为长江国家文化公园 江苏段的四大重点建设片区之一。其次,我们要建设好千年古渡西津渡、救生义渡文化公园, 古京口闸古运河段、江河交汇地标、谏壁船闸江河交汇航运文化展馆、江河交汇生态湿地公园等;做好”三山一湖”片区文化挖掘和景观、景观岸线再提升,让焦山、北固山、金山等更上层 楼,欲穷“江天一览“镇江胜景。,触胪转粟三千里,灯火临流一万家。”这是镇江漕运文化的鲜 明写照 我市古运河全长16. 69 公里 ,是我们的母亲河,历史赋予它丰厚的遗存 ,现还完整地分布着码头、船闸桥梁、堤坝等水工设施,以及运河沿岸的衙署、粮仓、会馆、庙宇和驿站等相关设施 ,有江河交汇处、宋元粮仓遗址等6 处全国重点 文物保护单位。我们要以古运河景观提升为切入点,以生态修复为核心,不仅要打造一条独具魅力的都市风光带,更要建成一条千年流 淌的文化带,全景回现中国古代运河文化长廊。再者,我们要融合历史文化资源,规划建设扬 子江区域历代名人纪念馆,全面提升赛珍珠、辛弃疾、米节、沈括、苏颂等名人纪念馆;古来题咏镇江的9000 多首诗词中,涉及江河的就有2000 多首,还需要筹建江河交汇诗词文化步行廊道,形成古渡文化商贾文化长江文化诗词文化等多元文化合集。让“流动的文化”在城市交响,更好地融入当下传承后世。

(四)地名是实施“城市记忆”工程题中之义,重拾“老时光”,让老地方重放光彩

地名是城市独特的文化符号,是一个地方历史文化的传承与沉淀,是最接地气的本土文化、最值得回味的乡愁记忆,镇江是国家历史文化名城,地名文化源远流长,每一个地名都是 满满的历史记忆浓浓的镇江味道。我市有众多以历史人物和文化命名的街巷,如中山路、伯先路将军巷张家巷等,以及御带桥、七星巷等以故事为地名和青云门、演军巷等以文化军事为特点的地名。还有许多是反映历史上重要建筑的,如镇江著名的“三山、五岭、八大寺”等古建筑,这些老地名诉说着古老镇江太多的历史传说,但随着城市开发建设,许多老地名、街名 被废弃并逐渐淡出人们的记忆据统计,清真寺巷、荷花楼巷、大小爸爸巷、黄花亭、东西城根、西成里、余福里、西家湾、潮岸池巷、吴园对巷、拖板桥、三阳巷盛、家大巷小、朋脂巷等40 多个镇江老地名即将消失在人们的记忆。因此,在实施“城市记忆”工程中,保护好老地名,成为一个重要的研究课题。

笔者认为,保护好地名文化,普查是前提。要全面了解掌握地名资源的存最,摸清地名的 历史和现状,理清保护范围,确立保护内容。规划是关键。要制定全面的,近期的、中长期的保护规划,建立保护名录,并根据实际,有针对性地提出切实可行的保护措施和方案。我市《城市地名总体规划》专门设置了一章”地名文化保护"'提出在对我市的老地名、古地名深入研究、 考证的基础上,将切实保护和继承具有较高历史文化价值的老地名,尽可能地保证地名文化 遗产的原真阳规范命名是保证。地名具有社会公共产品属性,约定俗成,一旦更改,其历史事 件、典故文化就随之消失,因此,必须规范地名命名,杜绝随意性、盲甘性,对一些确需改变 的,重要的地名命名应采用民主程序,尽可能让市民参与其中,只有得到社会的认可,新地名 才能获得广泛认同并传承。近年来,我市对现存重要的老地名,积极开展宣传和保护,尤其是 对各类标识等实物载体进行了维护。结合老小区改造工程,陆续为老北门、中营街、十八进、石头巷等30 个历史老地名设置保护碑,打造“文昌宫—城隍庙东—青云门”小型地 名文化保护街区,在老城区的街头巷尾做成了一张张接地气、聚人气的地名文化保护名片。这些做法和经验 值得推广,与此同时,我们更要重点研究保护那些几近消亡的地名,及时唤醒社会对历史地名 的记忆,可通过举办展示、论坛、讲座以及互联网等,使市民更多地了解地名文化的丰富内涵; 通过各类新闻媒体开设专题、专栏,拍摄相关电视片等方式,介绍宣传本地地名文化;也可以 通过公交站台使用老地名、同址新建筑继承命名、著书立碑留名等传承方式进行宣传,形成全 社会保护地名文化的良好氛围。目前,我们正积极地尝试和探索,如开设了“镇江记忆 镇江地名古今谈”“镇江地名里的花鸟鱼虫”“数字里的镇江地名”等系列节目;使用具备保护和传承价值月历史文化内涵丰宫的老地名命名遭路用桥梁旧居民点等等,如使用孟家湾'-:=里岗等老地名命名新建道路,使用松子头、龙脉团山等文物保护单位名称命名道路和住宅,这些举措既留住了历史文化,也赋予了老地名新的时代意义。

“城市记忆”的功能在于历史文化的继承。一个城市的发展只有植根于历史文化的土壤 之中,城市凝聚力才能得到充分提升。实施“城市记忆”工程的目的,不仅是寻找城市的精神之源,更重要的是通过架设历史文化之桥以通达于未来。

(作者为镇江市人大常委会原副主任、市历史文化名城研究会原会长)

- 上一篇:镇江市传统村落保护情况分析与评估

- 下一篇:关于我市优秀传统文化挖掘利用的再思考